| ���X�g���V�� > �R���e���c > Diary | �|�|�|�|�|�|�|�|�|

���{�̔_�Ƃ͂ǂ��������� �}�C�J�[�œ������狞�s�܂ŗ��s����ꍇ �S���t���v���C���Ă���l�̔N��w�����ɋ����� ���E�Ɠ��{�̏@���ʐM�Ґ� 2021�N�ŏo�ŎЕs�� �q�������Ɣ��u�t���ĂȂH ���o�[�g�EB�E�p�[�J�[�u�X�y���T�[�V���[�Y�v�S���܂Ƃ� ���K���X�̔M����ʼnЕی��͎g���邩�H �V�R�f�ނł��Ȃ͂悭�R����炵�����Ƃ��킩���� ����Ƃ̂��Ƃ�J:COM��މ�� ���܂���1�~�ʂ͂ǂ�����H �����Ԑ����m�ɖ����͂��邩�H �t���e���r����ꂽ�� ���^�C�A��̐S�z�� �^�]�Ƌ��؎擾�҂͈ӊO�ɂ������Ă��� ���ҕʓǏ����zINDEX �|�|�|�|�|�|�|�|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

���X�g���V��TOP ���₶�̎咣�i���X�g���V�� ���LINDEX�j ���ҕʓǏ����zINDEX ���X�g���V�� ���L�iBLOG�j |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���X�g�����L�A�[�J�C�u�@2015�N1�� �ǂ݂₷���悤�ɃA�[�J�C�u�͏����i�ォ��Â����̏��j�ɕ��בւ��܂����B�ォ�牺�ւ��ǂ݂��������B ���LINDEX�y�[�W�i�^�C�g���Ə����o�����̈ꗗ�j�͂�����ł� |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

-------------------------------------------------------------------- �N�����ɂ��v�����Ɓ@2015/1/3�i�y�j 884 �����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B�{�N����낵�����肢�������܂��B  ���N2015�N�̂������x�݂́A��N12��27���i�y�j�`1��4���i���j�܂ł�9�A�x�̂Ƃ��낪���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����`�N�̏��߂��牏�N��������˂��`�Ɗ������l�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�������̂��Ƃł��B ��N���߂Â��Ă����������A����Ƃ��N�����ɐg�̂̂������������݂����Ă����������A�ǂ����J���ӗ~�������Ă��܂��B�����30��40��̓�������̎��ɂ͂܂������v���Ă����Ȃ��������ƂŁA�����ł��g�̂��x�܂�����x�����ƂĂ��y���݂ɂȂ��Ă��܂��B �ʏ펩���ŏ���������Ă���l��A�h������H�A�x���A��ʂȂǃT�[�r�X�ƁA��Â���A�_�Ƃ�{�Y�ƂɏA���Ă���l�́A9�A�x�̂悤�ȋx�݂��Ƃ�邱�ƂȂǂقƂ�ǂȂ��킯�ł����A��ʌ���������ƁA���ƁA���ЁA���ʋƂȂǂł͎��X�������������A���x�ɂ���ĂɂƂ�邱�Ƃ�����܂��B �w�Z�̐搶�Ȃ�9�A�x�Ȃǒ������Ȃ��Ƃ����l�������Ǝv���܂����A�x�݂̎�������Ȃ�Ɍ�����̏o�Ȃ�A�l��������ɂ��Ă��Ǝ��ɕ����������Ȃ��Ƃ����̂�����ł��傤�B �T�����[�}����30�N�ȏ����Ă��Ďv���̂́A��������8�A�x��9�A�x�Ƃ��������x�ɂ��C���˂Ȃ��Ƃ�邱�Ƃ͓����Ƃ������邱�ƂŁA���������b�L�[���Ƃ������Ƃł��B �Ⴂ�Ƃ��ɂ͘J���҂̓��R�̌����݂����ɍl���Ă��܂��܂����A�ꕔ�Ǝ���̂����T�����[�}����������łȂ���A�d���̐S�z���Ȃ��ɁA�܂������ɕ��S�������邱�ƂȂ��ɁA�������������x�ɂ��Ƃ��Ȃ�Ă��Ƃ͂���܂���B�t���[�����X�ɂȂ��Ď��R���ƌ����Ă���l���A���̕Ћ��ł͎��̎d���A���̎��̎d���A�V�����v�����Ƃ����v���b�V����s����������Ȃ��͂��ł��B ����20��̎��ɂ͓y�j�������T���ʂɏo�ł�������A�A�x�Ƃ����̂͂��������j���Ɠ��j����2�A�x���A�ċx�݂Ƃ������ɂƂ��4�`5�A�x���ő�ł����B���ꂩ���ׂ�ƁA�����̘J�����͖��̂悤�ȋx�����炯�Ƃ������܂��B�Ⴂ�l�ɂ͓�����O�����Ă����Ƌx�ɂ��悱�����Đ����o�Ă������ł����B �����Ă��ꂪ���ʂɂȂ��Ă��āA���x�͗L���x�ɂ̏����ɂ܂ŋy�сA�_�C�o�[�V�e�B��C�N�����A���C�t�X�^�C���̑��l���Ȃǂƌ����āA����ɘJ�����Ԃ�Z�k�ł��邩�H�Ƃ����X�e�[�W�Ɉڂ��Ă��܂��B ���̘J�����Ԃ̒Z�k�ƁA���{�̎Y�Ɨ͒ቺ�ɂ͐[���W������܂��B �������A�Ȋ����l�Ԃ炵���������A�������]�ނ悤�Ȏd�����ł��铭�����̂ق��������Ɍ��܂��Ă��܂����A����ɔ��������͂���܂���B ����ł͖��N���v���o���Ȃ���A�₪�Ă͖łтĂ��܂���Ƃ́A�J�����ԒZ�k�̂��ߋƖ��̌�������}��A���ʂ�p���A�R�X�g�������ĂƂ����͊w�������܂��B���v�͊W�Ȃ��������ł��A���ԂƔ�ׂ�Ɗɂ₩�ł͂���܂������������R�X�g�Ƌ��߂��鐬�ʂɂ��đ�����悤�ɂȂ��Ă��܂����B ���̌��ʁA�������Œ��ӕs���ɂ��v�~�X�A���ɂ̃R�X�g�팸�ɂ��i���A�R�~���j�P�[�V�����s���ɂ��E��l�ԊW�̈����A���[�U�[�̐M�������A���Ј��ƔK�Ј��Ƃ̊i�������A���i�̈��S����ϋv���̌y���ւƂȂ����Ă����悤�Ɏv���ĂȂ�܂���B ���S�őϋv����������̂J�ɍ���Ē���ɂ͂�͂肻��Ȃ�̃R�X�g�Ǝ��ԂƊւ��l�B�̗]�T���K�v�ł��B�������o���オ�������i�̊O�������ł́A�����̃��[�U�[�̈ӌ���������A�\���ȉߍ��ȃe�X�g���o�Ăł������̂��ǂ����͂킩�炸�A����҂͒l�D�����Č�����t���邵������܂���B �������������̂́A�Ɠd��PC�A�����ԕ��i�E�p�i�ނȂǂŁA�l�i�͊m���ɉ�����܂������A�̂Ɣ�ג����Ԏg����鐻�i�����Ȃ菭�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B ���ɒቿ�i�̂����ɂ��A�W�A�����i�̉��鑬���́A�ꎞ�����s�����g���̂ăJ�����̂悤�ɁA1�N�����ɔ��������Ă��������ƌ�������ł��B �����@��ł���PC�����łɍ��Y�i�͒������Ȃ��Ă��܂������A3�N�͎����Ȃ��v�H�Ǝv���Ă��܂��قǂŁA���N��HDD������[��A�ڑ��[�q�����Ă����܂��B ���{�̃��[�J�[�u�����h�����Ă��邩��ƌ����Ĉ��S�͏o���܂���B�����͊O���ŁA�u�����h�������{�������Ĕ����Ă�����̂������A����̌̏ᗦ����␦�܂������̂�����܂��B�C�O�Ő������Ă�����̂̓��{����Z�p�w����i���Ǘ��܂ł�O�ꂵ�Ă����Ȃ��Ă���Ǖi�͕ʂł��B ���Y�i�ł��^�J�^�̃G�A�o�b�N���R�[���̖������Ă��킩��Ƃ���A�����炭�������⑼�̊C�O���i�Ƃ̌����������ŃR�X�g�팸�̐�����Ă���C�����܂��B���Ɋւ�镔�i�����Ɍ��������Ƃ��o���܂���B �u���̑���Ƀ��[�U�[�ɓ͂����i�͈����Ȃ��Ă�����ł���H�v�ƌ�����Ƃ��̒ʂ�Ȃ̂ł����A�g���̂Ă̕����Ƃ����̂��G�R�^����ɉʂ����Ăǂ��Ȃ̂�H���Ďv���C����������܂��B �l�I�ɂ͈������鐻�i�́A����ƏC�����Ē����g�������Ƃ���ł����A���̃R���|�[�l���c�̓u���b�N�{�b�N�X������A�d�l�̓R���R���ς���ĕ�C���i���Ȃ��A�C���ɏo�����Ƃ���Ɓu���i���Ȃ��̂ŐV�������̂��Ă��������v�ƌ�����n���ł��B �܂�Ƃ���A1980�N��܂ł̓����a�Ə̂���Ă������{�̘J�������A���Y�i�̎������߂邱�Ƃɐ����������̂́A�₪�Ă͂��ꂪ�ߏ�i���Ƃ܂Ō����A�ŏI�I�ɂ̓V���v���ň����O�����i�ɋ쒀����Ă���Ƃ����̂�����ł��B �����ĘJ���������J���҂ɗD�����Ȃ�ɂ��������A���ߍ��ȘJ�������鏔�O���ɃR�X�g�A�i���A�Z�p�Œǂ�����A�ǂ��z����Ă����Ƃ����̂����{�̐����Ƃ̏h���ł��傤�B ���{�̐����Ƃ́A��R�X�g��ǂ����߂邱�Ƃɋ��X���Ă��܂������ʁA�C�O���Y�Ɉڂ��Ă��܂��܂������A�{���Ȃ�A�W���p���i�����u�������ǗD�G�A�����ɂ͉�ꂸ�A���[�U�[�ɗD�����A�f�U�C�����D��A�����̏Ⴕ�Ă��C�����\�v��O��Nj����Ă��悩�����̂ł͂Ȃ����ƍ�����Ȃ���B ���E�̓���Ȋ����Ă���g���^�̃����h�N���[�U�[70��30�N�ԂƂ��������ɓn���ă��f���`�F���W�������i�ׂ��ȃ}�C�i�[�`�F���W�͂����Ȃ���j�A���{���\����N���}�̂ЂƂł����A������������������鐻�i�������W���p���u�����h�ł͂Ȃ����ȂƎv���܂��B �u������ǂ��̍��̐��i�ł�OK�v�Ƃ����l������A�u���{�̃u�����h�Ȃ���S�v�Ƃ���������������l������킯�Ȃ̂ɁA���̓��{�̃u�����h���l���Ȃ߂錋�ʂɂȂ����͍̂H��̊C�O�ړ]�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ���{�̐����Ƃ́A�키����Əꏊ������Ă��܂����̂����m��܂���B �������A���N������]�����Ƃ̔����̔N�ɂȂ�ƁA���{�̌i�C��������ɂȂ�܂����A���Ăǂ��ł��傤���B �����ȃG�R�m�~�X�g��Jesper Koll���͂��������Ă��܂��B �u���{��23�ɐ��܂�ς�肽���v �C�O�G�R�m�~�X�g�����A���{�����ꂩ�物��������}����3�̍����i���O�~�[�j ���Њ��҂��������̂ł��ˁB �y�֘A�����N�z 725�@�_�Ƃ̑�K�͉��Ɨ�ׂȋN�� 639�@�O���炾���Ǔ��{�̑�萻���Ƃ͂���ς�ς��� 611�@�C�O�ړ]�Ő����Ƃ̘J���҂͂ǂ��ւ������̂��H --------------------------------------------------------------------- �N���N�n�ɂ݂��f��iDVD�j�@2015/1/7�i���j 885 �j���̊W���炱�̔N���N�n��9�A�x�Ƃ��������x�݂ɂȂ�܂����B�q���B���傫���Ȃ����̂ŁA���͂�Ƒ������ĉ��s�֏o�|������A�X�L�[�֘A��čs������Ƃ����e�Ƃ��Ă̖�ڂ���͉������A��N�Ɠ��l�̂�т�ƉƂʼn߂����܂����B �������x�݂ɂ͂ʂ��ʂ������ӂƂ�ɓ����Ă̂�т�ƓǏ�������̂��ō����ґ�ł����A������DVD����Ă�����^�悵�Ă������f�������̂��܂��y�����炸��ł��B ��N�̂������ɂ́u�i����0 �y�_�l�̃J���e2 ������t�A�Đ쑐��̏����u�_�l�̃J���e2 �ē͐[��h�m�A�剉�͟N���āA�{�肠�����Ƃ����O�쓯�l�̕z�w�ł��B����͂�����{�B�����Ď�l���I����~�̈�w�����㓯�����������G���[�g��t�i���C����ɓ�������ł��B �l�I�Ȉӌ��������A�A�C�h���̎肪�{�Ƃ̟N���Ă͂Ƃ������A�ꉞ�o�D��Ƃ̓�������̉��Z�Ɩ����ǂ����������肢���Ă��Ȃ����������܂��B�����̐i���C��̃C���[�W�ƈႢ�����A��������ɃG���[�g�R�Ƃ����Ƃ��낪����܂���B���̃C���[�W�Ō����ʎR�S�ʖ؍G�����ׂ����������悤�ȋC�����܂��B �f��̒��ŏ�O�x�̑z���o�b�������x���o�ꂵ�܂����A��O�x���Ăǂ��������H�p�������Ȃ���m��܂���ł����B���ׂ�Ɓu��ˎR���i�k�A���v�X�j�암�̏�O�R���ɂ���W��2,857 m�̎R�v�Ƃ̂��ƂŁA���쌧���{�s����ܖ�s�ɂ܂�����R�œ��{�S���R�Ɏw�肳��L���炵���ł��ˁB �����œǂ�ł����̂ŁA��ʂ���X�킩���Ă��܂������ɁA�]�����Ȃ���y��t�ƍȂ�a�@�̃��[����j���ĉ���̃w���|�[�g�֘A��o���V�[���ł͕s�o�ɂ����̌�̓W�J����Ɏv��������Ŏv�킸�܂���ł��܂��܂����B����`�f����Ă�������ł��˂��` �@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�� �y�I�� 2007�N���J�̃h�L�������^���[�f��őz�c�a�O�ē�i�ł��B2005�N9���ɍs��ꂽ���s�c��I���Ƃ������[�J���ȑI�����e�[�}�ł����A�����ȑO�ɒ����Z��ł����n��Ƃ������Ƃ�����A���������������Ă���͌��Ȃ��Ƃ����Ȃ��ȂƑO����v���Ă��܂����B �f��͐����͑S���̑f�l�Ō���Ō��܂���40�̎R���a�F�����A���s�c�̕⌇�I���ɗ����P���Ƃ��Ď����}����o�n���A���̖���}����_�ސ�l�b�g���[�N�^���⋤�Y�}���ƌ�����J��L����n�I���`����܂��B �h�L�������^���[�ł����炷�ׂĎ����A��点�Ȃ��ŁA�I���ɏo��Ƃ����̂͂����������̂ȂƂ��炽�߂Ċ��S�������܂��B �R�����Ɖ��l�̂��Ƃ��A���Ȃō�����㉇����ǁA��Ȃ��ӂ��Ȃ����肻���Ȏ����}���x���̖ʁX�A����ɓ������[���̎Q�c�@�I���ɐ_�ސ삩�痧��₵�Ă���������q�A���̉����ɂ���Ă���q�p���_�̏���i�����j�A�Ό��L�W�A���{���q�ȂǗL���l�B �s�c��I���̑��}���́A�����ƂƂ��Ă͎��т̂���x�e���������ŁA�R�����͂܂������̑f�l�A�W�o���i�n�ՁF�x���ґg�D�j���J�o���i���F�I�������j���J���o���i�ŔF�m���x�j���Ȃɂ��Ȃ����ŁA�w�O�Łu�����}�v�u����Y�v�Ǝ����̖��O��A�Ă���h�u�I���������Ȃ��܂����A�}�̏d���B����͑f�l���ɉ����Ȃ����������ӂ���т܂��B �N�ł��V�l�Ƃ����̂͂����������̂Ȃ̂ł��傤�ˁB�ő�̎����}�ł���m���x����т��Ȃ��Ƌ�킷��킯�ł�����A�吭�}�ɏ��������f�l���I���ɏo�Ă����Ă�\���͂قƂ�ǂȂ����Ă����̂����̌���Ȃ̂ł��傤�B ����4�N��A�����{��k�В����2011�N4���ɂ����Ȃ�ꂽ�������s��c���I���ł͎����}����̌��F�͓���ꂸ�A�u�E�����v��i���Ė������Œ��킵�����̃h�L�������^���[�f��u�I��2 �@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�� �y�g���b�N����� ���X�g�X�e�[�W 2014�N���J�̉f��ŁA�g���b�N�V���[�Y�̊����҂ƌ����Ă��܂��B�ē͌���őO3��Ɠ�������K�F�ŁA�g���b�N���̊C�O���P�f��ł��B �̑�Ȃ�}���l���ƌ������̒ʂ�ŁA���ꂪ���̃V���[�Y�̖��͂ł�����̂ł��傤���ǁA�������ɂ����O���Ă������Ċ����ł��B�ȑO�̂悤�ɉ����o�Ă��邩�H���Ă������N���N��������܂���B �g���b�N���e���r�̐[��g�łЂ�����n�܂����̂�2000�N�B�����͒��ԗR�I�b�͂܂�������̏��D�ł͂Ȃ��A���傢����D�ȂǂŊ��Ă��܂������A���̃g���b�N�ʼn��t�����̌��C�Ƀu���[�N���܂����B�Ȃ̂Œ��ԗR�I�b�ɂƂ��Ă͏��D�̌��_�Ƃ��������i�ł��B �����̒��ԗR�I�b�ɂ̓n���O���[���_������A���Z�̏�艺��ł͂Ȃ��A�������[��̃e���r�h���}�ł��A���̖��ɑ���K�������悭�������܂����B���������̌�͑����̉f��Ŏ�������Ȃ��A�e���r��CM�ň�������_�R�̐l�C���o�Ă���́A�]�T�Ƃ������ј\�Ƃ������̂��N����ɔ�����Ă��܂��A���ꂪ�n�R�łǂ�~�ȃg���b�N�̎�l�����ɂ͑��������Ȃ��Ȃ��Ă����̂��ȂƎv���܂��B �܁A������ɂ��Ă��A���ꂪ�V���[�Y�Ō�ƌ������ƂŁA�������������m��܂���B �@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�� �y�鍳 ��N�S���Ȃ������q���剉��1985�N�Ɍ��J���ꂽ�f��ŁA�ē͍~���N�j�A�����҂͍Ȃɂ���������݁A��l���Ɠ��l���݂Ȃ݂��痬��Ă��������̏�壎q���ɓc���T�q�A���̑��ɂ͋��t���Ԃ̓c���M�q�A壎q�̃q���Ń`���s�����̃r�[�g�������A���G���ȂǁA�����̍~���g�����o�[�������Ă��܂��B ���̍�i�Ƃ̊W�Ō����ƁA�u��ɕ��� 1981�N�ɍ��q���Ƌ��������u�w STATION �|�L���Ɛ܂ꂻ���ȂقǍׂ��A�X�}�[�g�ŗm���Ȋ痧���̂���������݂��A�����҂̋��t�̍Ȃ�������ɂ͂�����Ɩ���������悤�Ɏv���܂����A�Ȃ�Ƃ����Ȃ��Ă��܂����B�ł�����ς肢��������݂͉��l�̂悤�Ȃ������ȑ�s������̏��D����ŁA�����̋��`�ɂ͌����Ă��Ȃ������ł��B �f��̕���Ƃ��������P�n�͕��䌧�O���S���l���߂��̋����ŁA�������~�̊������悭�o�Ă��܂����B�ߔN�͎��͂ɂł��������̂������ŗl�X�Ȏ{�݂�⏞���ȂǂŁA�Y��ȓ��H����������A�傫�Ȍ����{�݂Ȃǂ����X�ƌ��������Ă����n��Ȃ̂ł��傤���ǁA��������܂��Ă��܂��Ă�������͌i�C�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��킩��܂���B ���̍�i���܂߁A���q���剉�̂܂��ςĂ��Ȃ���i������������̂ŁA�܂��@��������Ċӏ܂������Ǝv���Ă��܂��B �@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�� �y�h�N�g���E�W�o�S 1965�N�̃A�����J�ƃC�^���A�ɂ�鍇��f��ŁA�ḗu���ɂ����鋴 �f��͕ăA�J�f�~�[�܂̋r�F�A�B�e�܁A��ȏ܁A���p�ēE���u�܁A�ߏփf�U�C���܂�5�������܂�������ł����A�f��ȏ�ɑ}���ȁu���[���̃e�[�}�v��������ۂɎc���Ă��āA���̋Ȃ��Ɓu�ǂ����ŕ��������Ƃ�����v�Ǝv���l�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ��i�̓��V�A�̍�ƁA�{���X�E�p�X�e���i�[�N�ɂ�铯���̏����ŁA1914�N�Ɏn�܂�����1�����E���ł̔s�k����n�܂������V�A�鍑�����ւ̕s���A1917�N�ɂ̓��V�A�v�����N���čc�邪�E�Q����A���Y��`���W���W���Ƒ䓪���Ă��錃���̃��V�A��`�������̂ł��B �q���̍��ɗ��e��S�����A�m�荇���Ɉ�Ă�ꂽ��l���̃W�o�R�́A��҂Ƃ��Ďd�������Ȃ������ŏ����Ă��������u�l�I������v���ƂŔ��v���I�ƌ��߂����A�Ƃ�ǂ��Ƒ��Ƌ��ɃV�x���A�̃E�����n���ֈڏZ���邱�ƂɂȂ�܂��B �����ʼn^���I�o�������̂���҂�����Ă���Ƃ��ɉ��x����������Ƃ����郉�[���Ƃ����q��������l�Ȃł��B �j�Ƃ������́A��̍��q���剉�́u�鍳�v�Ɠ��l�A�K���ȉƒ���������A�����̏��Əo����Ă��܂��Ƃ��ӂ�ӂ�Ƃ������ւ̂߂荞��ł��܂��Ƃ������i�����j�́A����������Ⴄ�̂Ɏ����悤�ȃX�g�[���[�ŏ��Ă��܂��܂����B�X�g���[�g�Ɍ����Εs�ς��Ȃ��Ɨ��R��t���Ĕ������Ă���킯�Ȃ�ł����ǂˁB �Ƃɂ��������f��Ŗ{�҂�����200���قǂ���܂����A��ʓW�J�������̂ł����ƏW�����Č��Ă��Ȃ��Ɠr���ł킩��Ȃ��Ȃ�܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B�Q�]�����Č��Ă���Ɠr�����x���l�����������肵�Ĉӎ����O��A������x�����߂��Č������H�ڂɂȂ�܂����B ��e���S���Ȃ�ЂƂ�ڂ����ɂȂ������N����̃W�o�R���e�̈�Y�Ƃ��ēn����郍�V�A�̊y��o�����C�J���A���̐������\�������Ƃ��Ă��܂��g���Ă����̂��ƂĂ���ۓI�ł����B �ˋ�̐l���h�N�g���E�W�o�R�̐��U�̘b���ƌ��������A��ꎟ���A�����ă��V�A�v���Ɠ���A���Y��`���Ɛ����܂ł̑�X�y�N�^�������h���}���Č������ł��邩�ȂƎv���܂��B --------------------------------------------------------------------- ���X�V�Ǘ��l���I��2014�N�ɓǂx�X�g���Ё@2015/1/10�i�y�j 886 ���N�����܂��A�Ǘ��l���ƒf�ƕΌ��őI�ԁA��N�ǂ����璴�����߃x�X�g�{�ł��B ��N2014�N�ɓǂ{��113���i������9�D4���j�ŁA��E�����ȂǕ���������{��1�b�Ɗ��肷���101�b�ƂȂ�܂��B���N2013�N��98��86�b�ł�������A15��15�b�����܂������A2012�N��130���ǂ݂܂����̂ŁA����Ɣ�ׂ�ƌ������Ă��܂��B���N���������R�͂悭�킩��܂��A���Ԃ���N����N�̂ق����d�����ɂ������̂ł��傤�i�j�B �ǂޖ{�̃W�������͂ł��邾����Ȃ��悤�Ɉӎ����ċC�����Ă܂����A��͂�C�y�ɓǂ߂čD���ȃ~�X�e���[�����������Ȃ�͎̂d��������܂���B����ƍ�N�́uAmazon�I�[���^�C���x�X�g�u�b�N�v����s�b�N�A�b�v���Ă����{�����\�����Ă��܂��B ��N�ǂ�113���̖{�̓���́A�u�r�W�l�X����G�b�Z�C�A�m���t�B�N�V�����v��26��26�b�A�u�O���̏����v��17��13�b�A�u���{�̏����v��70��62�b�ƂȂ��Ă��܂��B �܂��̓r�W�l�X����G�b�Z�C�A�m���t�B�N�V��������ł��B ����������Ɉ�ۂɎc���Ă�����̂�����A��������Y�p�̔ޕ��Ƃ����̂�����܂��B�����������̗������傫���ł��B 26���̒��ŁA������ۂɎc���Ă���̂́A �@�c�ɕ�炵�ɎE����Ȃ��@ �@�c�ɕ�炵���ł���l �ł��Ȃ��l �@�l�Ԃ̓y�n �@�⌌ �@�h���\�u��Ǎ��v�S���҂����̔閧�H�� (�V������) �@�R���A�[�j���̐^���ԂȐ^�� �@��������� �@��Âɂ������ �@�����Ƃ̎E���� �ŁA���̒�����A�x�X�g��I�ԂƁu�⌌ ���̓�͂���������E�̒��ł��x�X�g���Ђɂ��I��邾�������āA�����Ɣ�ׂ���̂��C�̓łȘb���ł��B�ł������͓ƒf�ŁB �u�⌌�v�̊��z���u783 1���O���̓Ǐ��Ɗ��z�A���]�v �u�l�Ԃ̓y�n�v���u849 8���㔼�̓Ǐ��Ɗ��z�A���]�v �ɂ���܂��B �g���[�}���E�J�[�|�e�B�́A�u�e�B�t�@�j�[�Œ��H�� �ǂ�ł���ƁA�Ȃ�̍��݂��߂��Ȃ���ƑS�����킸������̋��~�����ɎE�Q����Ƃ����A�g�̖т��悾�Ƃ����������N��������l�̔ƍߎ҂ɂ��Ƃ����͂̑����̐l�������A�܂����̎����̑O��̍s���͌����ďd�ƍ߂��N�����i�����j�悤�ɂ͌������A���ʂ̐l�����܂�[���l�����ɎE�l�₻�̑��ɂ����������̔ƍ߂C�ŔƂ��Ă����l�q�����ɕ`����Ă��܂��B ���̍�i�ȍ~�A���l�̎�@�ŁA���ۂɋN�������������Ƀm���t�B�N�V�����Ƃ��āA�܂��͎��ۂ̎��������~���ɂ����t�B�N�V�������������������悤�ɂȂ�܂����B �����̂ƈ���Č��݂ł͎����͂������A�����ŏ������Ƃ��Ă��A����Ƃ킩����̂Ȃ疼�_�ʑ��ői������\��������A�Ⴆ�����������������Ƃ��Ă����z�̔��������Ȃ����邨���ꂪ���邾���ɁA��ƂƂ��Ă̓��X�N��w��������W�������ł��傤�B ����17���i13�b�j�̊C�O��������ł����A���ɖʔ��������̂́A �@�����_�� �@������� �@�E�����@�Ō�̎d�� �@�����߂���c���̐푈 �@�V�b�_�[���^ �@�t�� ���̒����玄���I�̂́u�����߂���c���̐푈 �u�����߂���c���̐푈�v�̊��z�́A�u797 2���㔼�̓Ǐ��Ɗ��z�A���]�v �u�E�����@�Ō�̎d���v�́A�u789 1���O���̓Ǐ��Ɗ��z�A���]�v �u�t���v���u805 3���㔼�̓Ǐ��Ɗ��z�A���] �v �ɂ���܂��B �u�����߂���c���̐푈�v�i2010�N�j�́A���_���l�̎����̑c�����o�������s��Ȃ�푈�̌��������Ƃ������{�ł��悭���肪���Ȑݒ�ł����A���A���e�B������A�܂����j��̕K�R��������A�����ăE�C�b�g�ɂ��x�f���炵����i�ł��B460�y�[�W�����Ƃ�����ƒ��߂̍�i�ł����A��C�ɓǂݏI���邱�Ƃł��傤�B�^�C�g����������ƕς���Ă��܂����A�ǂ߂ΐ^�ӂ��킩��܂��B �u�E�����@�Ō�̎d���v�́A����P�Ƃł̓x�X�g�Ƃ͌������A����͎��_�ɓ���܂������A�ߋ����瑱���Ă����u�E�����P���[�v�͂����ւ�悭�ł�������ȃV���[�Y�i�O��܂ł͘A��Z�ҁj�ŁA���̑��W�ғI�ȈӖ�����������܂����B���Ǎ��N�ɂ��̑��҂��o�Ă��܂��̂ŁA����ōŌ���Ă킯�ł͂Ȃ������̂ł����B�����ǂޏꍇ�́A�V���[�Y�̏��߁i�u�E�����v�j����ǂނ��Ƃ������߂��܂��B�������ɂ�����ʂ̏��X�ɂ͒u���ĂȂ��ł��傤���ǁB ����70��62�b�Ƃ����Ƃ����̑������{�̏�������ł��B�~�X�e���[�n�A�����w�n�ASF�E�z���[�n�ȂǃW�������ɕ�����ׂ����Ȃƈ�u�l���܂������A���ʂ��ʓ|�Ȃ̂őS���ꏏ�����ŁB�܂����ʂ̎���ɂ��A��N�������ꂽ�V��{�����A�ÓT��i���܂߁A���N�O�̏��������C���ł��B ��ۂɎc��A����ɓnj�ɖʔ��������Ȃ����Ďv�����̂́A �@�e�a �@���m�̈��������� �@��l�� �@�����^���[�\�I�J���ƃ{�N�ƁA���X�A�I�g�� �@�_�C�X�����낪��! �@���̏� �@���듻 �@�V�n���@ �@�ؕ鑑���� �@�䂵���� �@����ł��A�x���͔��� �@���̖��������� �@���N�͂����N�ɂȂ邾�낤 �@�퓬�d���E�ᕗ(��) ���āA���̒��ő�܂́A�A�A�_�A�_�A�_�A�_�A�_�A�_���A�_���E�E�E�W���[�[�� �u�����^���[�\�I�J���ƃ{�N�ƁA���X�A�I�g�� �����H�Ƃ��Ă����肫����H ���`��A�A�A�ł��u�����͏���������Ȃ�v���Č��t������悤�ɁA���̌��𑽏��r�F�͂��邾�낤���Ǐ������������āA����ς�^�ɔ����Ă��Ėʔ����B�ǂ��ɂ��n��̖����▵�����Ȃ��B���͗܂͗����Ȃ��������ǁA�Ō�̖S���Ȃ�����e���݂�Ȃ�������V�[���͑����̐l�������Ɨ܂����ł��傤�B������̉f��u��ɕ���v���A�T�����̉f��u�����̑��z�v���A�������S�n�삾�����炠��قǃ��W���[�Șb���ɂ͂Ȃ�Ȃ������ł��傤���A���������ɂ�����i�͂���ς苭���B�{���v���̍�Ƃ͂����������̂ɑł������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ő�ςł��傤�B �u�����^���[ �I�J���ƃ{�N�ƁA���X�A�I�g���v��ǂ��z�́A�u879 11���㔼�̓Ǐ��Ɗ��z�A���]�v �Ō�܂ŔY���_�ɂ́u�e�a �u�e�a�v�͕����ɂȂɂ��������Ȃ��Ă��y���G���^�e�[�����g�Ƃ��ēǂ߂���j�����ŁA�^�C�g���������������C�g�Ɉ�������̂ɂ���ΎႢ�l�ɂ�������₷���Ă����̂ɂȂƎv���܂��B�t�ɒc����܂ލ���Ҍ������Ƃ�������e��������Ɗ�����Ďq���������ۂ������ł��B ���҂́u�e�a �����ҁv�i2012�N�j����N���ɓǂ݂܂������A�����Ƃ����ɂ́u�e�a�v�Ɣ�ׂ�ƃC���p�N�g�͔���Ă��āA�Ȃ�ƂȂ����j�ɉ����ĒW�X�Ə����ꂽ���Ċ����ł��B��������Ƃ͈���đn���̎Y�������C���ł��B �u�e�a�i��E���j�v�̊��z���u818�@5���O���̓Ǐ��Ɗ��z�A���]�v �u�e�a �����ҁi��E���v���u879 12���O���̓Ǐ��Ɗ��z�A���]�v �u��l�Áv�͋ߔN�傫�ȎЉ���ƂȂ��Ă��鍂��̐e�̉������Ȃ��瓭���Ƃ��������A��s����Ȏq�������V���O���}�U�[�A�����đ�l�̒W�����������܂��}�b�`�������ƂĂ������X�g�[���[�̏����ł��B���ʂł���Ώd�����W�ƂȂ肻���ȃe�[�}�ł���Ȃ���A�I�Ղł͒g���݂��������邱�Ƃ��ł��܂��B �u��l�Áv�̊��z���u789�@1���O���̓Ǐ��Ɗ��z�A���]�v ���̑��u���듻 ���܂���{��SF�����͓ǂ܂Ȃ��̂ł����A1980�N��ɔ�������A�����͖{���ɕ��ς݂���Ă��Ă����ƋC�ɂȂ��Ă����u�퓬�d���E�ᕗ(��) �u�퓬�d���E�ᕗ�i���j�v�̊��z�́A�u805�@3���㔼�̓Ǐ��Ɗ��z�A���]�v �y�ߋ��̃��X�V�N�ԗD�G�܁z 2013�N�̌��ʂ��u���X�V�Ǘ��l���I��2013�N�ɓǂx�X�g���Ёv 2012�N�̌��ʂ��u2012�N�ɓǂ{�̃x�X�g�\�v ���N�������ς������{�ɏo��܂��悤�ɁI --------------------------------------------------------------------- 1���O���̓Ǐ��Ɗ��z�A���]�@2015/1/14�i���j 887 �r�̖� (���t����) �ŋߒ��҂̍�i�Ŗڂɕt���̂͏�������l���ŊÂ����邢�������̂������A�H���������h���C���ł������A�u���ꂼ�҂��Ă��܂����I�v�Ƃ�����A�l�Ԗ����ӂ��n�[�h�{�C���h�I�ȏ����ŁA2008�N�P�s�{�A2010�N�ɕ��ɉ�����܂����B ���q�ƌ����Ɓu���N�U�Ƃǂ��Ⴄ�H�v�Ƃ��u�̂̃M�����u���[�ł���H�v�Ƃ�����ꂻ���ł����A�����ɂ́u�����������A�カ�������鎖���|�Ƃ����C�������O�Ƃ����n���l�̑��́v�iwikipedia�j�Ƃ������ƂŁA�]�ˎ��ォ�珺�a�������܂łɗ��s�����ɒB�Ő��Ȓj�̐�����������������t�ł��B ���m�h�����Ȓ��̍��̐��̒��ł͂��łɎ���ƂȂ��Ă��܂����A���݂����l���Ƃ��Ă͉�Ï��S�A���蒉���A�������Y���ȂǁA�t�B�N�V�����ł͖،͂炵�䎟�Y�Ȃǂ����q�ƌ����܂��B��N�S���Ȃ������q�����f�r���[�����̍��ɉ����Ă�����������ɋ߂����̂����肻���ł��B ���̋��q�A�C���̐��E�ƃn�[�h�{�C���h��`�����̂����̍�i�ŁA�܂����{���n����������O�ɐ��܂�A��邾������e�Ɏ̂Ă�ꂽ�q���������A��ĂĂ��ꂽ�e�𖽂�q���Ď�蔲�����Ƃ�B��̐����b��Ƃ��A����d���������A�E�l�߂ŌY�����ɂ��Ȃ���A���̃��N�U�̓꒣�葈���Ɋ������܂�܂��B�����Ă��̐e�ɂ������A�ʂĂ̓A�����J�֓��������Ƃ��n���̃}�t�B�A�ƌ������Ő킢�ɔ��W����Ƃ����s��Ȓj�̐����l��`���Ă��܂��B ������Ƙb�����������C�ɔ�щ߂��邫�炢������܂����A���ꂾ���X�s�[�h���������āA430�y�[�W�͂����Ƃ����ԂɓǂޏI���Ȃ��Ȃ����N���N����ʔ��������ł����B �����ҕʓǏ����z�i�ɏW�@�Áj �@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�� �V�e�B�E�I�u�E�{�[���Y (�n���J���E�~�X�e������) �{�b�V���V���[�Y��8��ڂ�2002�N�̍�i�œ��{��ł�2005�N�ɔ�������Ă��܂��B530�y�[�W���钷�҂ŁA�N���]�������J�ɏ������܂�Ă��āA���ɂƂ��Ă͂��ꂮ�炢�����傤�ǂ��������ł��B �X�g�[���[�̓��X�x�O�̏Z��n�̐X�̒�����A�߂��̏Z�l�̌����l�Ԃ̍��������Ė߂��Ă������Ƃ���20�N�O�ɋN�����E�l���������炩�ɂȂ��Ă��܂��B 20�N�O�̍��̓���ɂ��āA���̍s���s���҂��ȒP�ɔ�������Ƃ���͓s���ǂ��[�܂肷�����ċC�����܂����A���̔������ꂽ���ɂ���āA�ߗׂɏZ�ޑO�Ȃ�����Z�l�����E�ɒǂ����܂�A�܂��ʂő{���ɓ������Ă����x�@�����]���ƂȂ�܂��B �T�˂��̃V���[�Y�͂����ł����A��l���i�{�b�V���Y���j�̉ߋ��̂�������m��Ȃ��Ă��A�P�Ƃł��\���ɓǂ݉���������A�y���߂܂��B����Ŗʔ����Ǝv���A�ߋ��ɂ����̂ڂ��Ă݂���悵�A�����̂ڂ炸�ɐV��������ǂނ��悵�ł��B ����8��ڂł̓{�b�V���͗������1�l�Z�܂��ŁA��������Œm�荇�����A�����̐V�l�����p�g���[���x���Ɉ�ڍ�������Ă��܂��܂��B�����ĉ���Ă����Ɏ���֘A�ꍞ�݁A�₪�Ă͌x�@�����ɒm��n��Ƃ����y���Ŗ��ȍs�����N�����܂��B �����q�[���[��`���̂ɔ�ꂽ�̂��A������ƐF�C���o�����������̂��A�s���ł����A���̏����x�@�����ςȎ��ɕ������邱�ƂŁA�����̓{�b�V���̊���Ŗ����ɉ������Ă����_�I�ɏd���ו���w�������ƂɂȂ�A�Ō�̓��X�s�x������I�ɑސE���邱�ƂɂȂ�܂��B �����ҕʓǏ����z�i�}�C�N���E�R�i���[�j �@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�� ���{�͐��E5�ʂ̔_�Ƒ卑 ��R���炯�̐H�������� (�u�k��+���V��) ���҂̐�쎁��1974�N���܂�̎G���u�_�ƌo�c�ҁv�̕��ҏW���ŁA������Д_�ƋZ�p�ʐM�Ђ̐ꖱ������ł��B������_�ƃW���[�i���X�g�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B���̖{��2010�N�ɔ�������Ă��܂����A���̌�����̎�̖{���o���Ă����A2012�N�ɂ͑��҂Ƃ�������u�s�o�o�œ��{�͐��E��̔_�Ƒ卑�ɂȂ�v����������Ă��܂��B ���ʁA�L�҂�C�^�[�Ƃ��Ĕ_�ƍs���ɂ��ď����ꍇ�A�_�ѐ��Y�Ȃ�JA�i�_���j�̔��\���邱�Ƃ����̂܂������ƂŊy���ł��邵�A������������Ƃ������̂ł��B ���̒��҂̓^�C�g�������Ă킩��悤�ɁA�^�������������@�ւ�g�D�����e���A�ߋ����牄�X�Ƒ������Ă���������v�Ȃǂɐ�N�s���ᔻ�����Ă��āA�u���������A�����܂Ō����Ă����̂��H�v���Ă�����ƐS�z�ɂȂ����肵�܂��B �Ⴆ�A���{�̔_�Ƃ͒����A�A�����J�A�C���h�A�u���W���Ɏ����Ő��E��5�ʂ̐��Y�z������A��i���̒��ł̓g�b�v�����N�ł���Ɋւ�炸�A���E�ł����{�����g��Ȃ��J�����[�x�[�X�̎���������������Z�o���āA��������30���p�[�Z���g�����Ȃ��Ƃ����̂̓i���Z���X�Ƃ��Ă��܂��B���������J�����[�x�[�X�ɕύX�����̂͂��̂ق������������Ⴍ�����邩�炾�����ł��B �����g���J�����[�x�[�X�ł̎Z�o�ł��������̂́A�J�����[���Ⴂ���ʕ��͒Ⴍ�Ȃ肢�������Ă������ɂ͔��f����Ȃ����Ƃ�A�������H�c���Ŕj������Ă����ʂ̐H�i�����������Ⴍ�Ȃ�悤����Ɋ܂܂���ԂƂ͂�������Ă��邱�Ƃł��B�J�����[�x�[�X�ł͂Ȃ��A���ەW���ł��鐶�Y�z�x�[�X�Ŏ�����������ׂ����Ǝ��ɂ܂��Ƃ��Ȉӌ��ł��B �Ȃ������������ƂɂȂ��Ă��邩�ƌ����A�H�����������Ⴂ�Ɠ��{�����ɐA���t���邱�ƂŊ�@�������A�_���Ȃ͂��̑��\�Z�Ƃ��đ����̐ŋ��āA���ꂪ�V�����̋@�ւɉ��A�P����JA��_�Ƃɕ⏕���Ƃ����`�ʼn��d�g�݂��ێ��ł��邩��Ə�����Ă��܂��B ���ەW���̐��Y�z�x�[�X�Ō���Ɠ��{�̔_�Ƃ̎������͌����ĒႭ�Ȃ��A�v���_�Ƃ̌��S�Ȉ琬�ɂƂ��Ďז��ɂȂ��Ă��邾���̔_���Ȃ�A�[���~���������߂Ɏ傽������͔_�ƈȊO�Ƃ������Ɣ_�Ƃɂ܂ŕ⏕�������Ƃ��鐭���Ƃ����������e���Ă��܂� �펯�ɍl���Ă����ܕĂ��]���Č�������Ȃǂ������Ȃ��Ă��܂����A���������_�n�łȂɂ���炸���u���Ă���������⏕�������炦�A���̓y�n���s��̃j�[�Y�ɍ��킹�ėL�����p���悤�Ƃ���ƕ⏕�������炦�Ȃ��Ƃ����ςȎd�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B�܂�Ј���ł͎��������グ�Ȃ��悤�ɕ⏕���i�ŋ��j����܂���Ă���킯�ł��B �����Ĕ_���Ȃ��u���������グ�悤�v�Ƒi����L���`��i�������ŋ��j�͉����~�ɂ��y�сA���ꂪ�L���㗝�X�̓d�ʂ�ʂ��ă}�X�R�~�ɂ�܂���A�V����e���r�͂���Ŗق炳��Ă��܂��A��{�c���\�̃J�����[�x�[�X�̎������������Ɋ�@��������`�������Ă��܂��B�����Ă���͏��w�����g������ς݂̋��ȏ��ɂ܂ŋy��ł��܂��B �Ƃɂ������̖{��ǂނƁA�_���Ȃ���Ɓi���̖{�ł͓�������}�������������ߖ���}�ւ̔ᔻ�������ł��������}�������ł��j�ւ̓{�肪���X�Ƃ킢�Ă���̂͊ԈႢ����܂���B�u���b�N�{�b�N�X�����ꂽ�_�ѐ��Y�Ƃɂ��āA�m��Ȃ��������Ƃ������A�x����Ă������Ă��Ƃ��킩��܂��B ���̖{����ł͋���ȗ����\��������܂łɂ͋y�Ȃ��ł��傤���ǁA���C���Ȃ������̕⏕���Ȃǂɗ��炸�A�i���Ɛ��Y�����グ�A���E�Ɠn�荇����_�Ƃ��u���g�D�I�Ȕ_�Ɩ@�l��_�Ƃ����Ő������x����v���_�Ƃ������Ă��Ă��邻���ŁA�����z�b�Ƃ������܂��B �@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�� �{�g���l�b�N (�V������) ���҂�2001�N�Ƀf�r���[�������̐���������ƂŁA���̖{��8���ڂ̒��ҏ����ƂȂ�2006�N�ɒP�s�{�A2009�N�ɕ��ɂ���������Ă��܂��B ���͂��̒��҂̍�i��ǂނ͍̂����߂Ăł����A9��ڂ̍�i�u�C���V�e�~�� �ǂ��炩�ƌ����A��Ҍ����̃��C�g�ȏ����������ӃW�������炵���A�{������l���͍��Z���A����͖k���̋���ŁA���̂ŖS���Ȃ������l���ÂсA���̎��̂��N�����ꏊ�֍s�����Ƃ��ɁA�ˑR���l���������܂܂���ʂ̎����ֈڂ��Ă��܂��p���������[���h���̂ŁA�˔����Ȃ��͂���߂���Ȃ��C�y�ݒ�ł��B �܁A�Ȃ�Ƃ����̂ł��傤���A�����̍��Z���̍��Ɣ�ׂ�Ƃ��܂�ɂ����̗���������i��������̎�l���̂ق��������ƒm�������蕨�m��ő�l�j�A�e���r�h���}�Ȃł��悭�o�Ă���u��l�����Ȃ�Ȃ��s���悭�����ւ�悭�ł����q���v���Ċ��������āA���R�̂��Ƃ�����ړ��������������Ȃ��A�Ӂ`����Ċ����B �{����ƌ����钆�E���Z���ɂ�����Ƃł������������Ă��炤���߂ɁA������������������͔̂ے肵�܂��A�������̊����������������܂܂̑�l�ȊO�̑�l���ǂނɂ͏������������肻���ł��B �����ҕʓǏ����z�i���V��M�j �@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@���@�� ��̍� (��g����) ���҂�1885�N�i����18�N�j���܂�̎��l�ŁA�����邽�߂Ɏd���Ȃ��������Ƃ����̂��{��i�Ƃ̂��Ƃł��B�{��i�͌��X�Ėڟ��̐��E�Œ����V���ɘA�ڏ����Ƃ��Čf�ڂ���A1921�N�i�吳10�N�j�ɏo�ł��ꂽ���̂ł��B ���e�͒��҂̎��`�I��z�^�ɋ߂����̂ŁA�g�̂��キ�a�ゾ�����c�N�`���N����̎v���o���A���X�͎��l�ł��钘�҂��A���������{����g���ď����Ă��܂��B ��l�������܂ꂽ�Ƃ��͓�Y�ŕ�e�̋�������A�c���̍����Ɣ���Ɉ�Ă��Ă��܂����B��l�����a�ゾ�������ߗF�B���o�����ɁA�����ߏ��̎q����ɂ����߂��Ă���ł��B����̂Ɉ�Ă̐e�̔���Ƃ͐[���J�Ō���Ă��Ă��̗l�q������I�ɕ`����܂��B �^�C�g���̋�̍��i�����j�́A�c���̍��A�\�y�̈����o���������āA�����Ђ�����Ԃ��Ă݂���A�������̍����o�Ă��āA������Ȃɂ��s�v�c�ɉ����������o���A��e�ɗ���Ŏ����̂��̂ɂ��܂��B�����đ�l�ɂȂ������ł���ɂ��̋�̍��������Ă��܂��B���̋�̍��́A�܂����S���t���Ȃ��Ԃ���������ɁA���������ł����N�ɂȂ�悤�ɂƊ���������ނƂ��Ɏg��ꂽ���̂ł����B ���͂Ȃɂ����O�m�����Ȃ����̖{���ė��ēǂ݂܂������A�Ō�̉���Ȃǂ�ǂނƁA���̌ÓT�ɋ߂������͌���ł͎���������������{�ꕶ�͂̍ō��̃T���v���ƌ�������̂������ŁA�Ƃ���ǂ���ɌÂ����t�ȂLjӖ����킩��Ȃ��Ƃ��������܂����A�nj�͂Ȃɂ��܂��Ƃ��ȓ��{��ɋv���Ԃ�ɐG�ꂽ�悤�Ȑ��X�����C���ɂȂ�܂��B �y�֘A�����N�z �@���X�V�Ǘ��l���I��2014�N�ɓǂx�X�g���� �@12���㔼�̓Ǐ��@�t�@�C���[�{�[���E�u���[�X�Q�A�钆�Ƀ��[������H�ׂĂ�����Ȃ��Z�p�AAnother �@12���O���̓Ǐ��@�P�b�����_�ɐ����Ȃ��@���Ԃ̏��Ȏg�����A�[�̒܁A�e�a�@�����ҁ@�A��������� --------------------------------------------------------------------- �Ύ��ƍ���Љ�̈��ʊW�@2015/1/17�i�y�j 888 ����Љ�ƂȂ��Ă������ŁA�l�X�Ȗ��A�Ⴆ�ΔN���s�����Ô��A�J���l���⍑������̌����A�F�m�NJ��҂̑����A���m����{�݂̕s���Ȃǂ��낢��Ƃ���܂����A���̒��ł�����҂����̐��т⍂��҂��ЂƂ�ŏZ�ލ���P�g�Ґ��т̑������C�ɂȂ��Ă��܂��B �ǓƎ��̖��͐��N�O����NHK������Ɏ��グ���������ŁA�l�ԊW���ȓs�s���ɂ����Ă��Z�����m��n��R�~���j�e�B�A�s���̕����T�[�r�X������T�[�r�X�������Ȃ�����A�ߏ����m�Ő��|������ȂǁA�������ł��傤���lj��P���i��ł���悤�Ɍ����܂��B�\���Ƃ����邩�ǂ����͈ӌ����������ł��傤���ǁB �F�m�NJ��҂̎�����̂����ւɂ��ẮA�܂����{�I�ȉ����ɂ͎����Ă��܂��A�l�X�Ȗ�肪���邱�Ƃ͒m���n�߂Ă��܂��B �܂��F�m�ǂł͂Ȃ����C�ȍ���҂������ɂ���Ƒ�������邽�߂̗l�X�ȃV�X�e����i�A�T�[�r�X�����X�Ɠo�ꂵ�Ă��܂��B���ꂩ������̕���͋}���ɐi��ł������Ƃł��傤�B���݂͗T���ȉƑ��Ɍ����܂����A������͌��I�ȕ⏕������悤�ɂȂ邩������܂���B �������A��������Ґ��сA���ɒP�g����Ґ��т������邱�ƂŁA�S�z���Ă��邱�Ƃ�����܂��B����͉Ύ��ł��B �ŋ߂̉Ύ��̃j���[�X�����Ă���ƁA�o�Ό��̏Z�l�Ƃ��̉Ύ��ɂ�鎀�S�ҁi�����ꍇ�������j�͍���҂��命�����߂Ă���悤�ȋC�����܂��B �����Ō��J����Ă����N�̃f�[�^�ׂĂ݂܂����B���L�͂��ׂđ����ȏ��h���́u�����Q�T�N(�P���`�P�Q��)�ɂ�����Ђ̏v���甲�������f�[�^���g���Ă��܂��B �܂����\����Ă���Ѓf�[�^����A�����Ђ̔������������ƁA�Z��Ђ̏o�Ό����̊����ł��B  �ԗ��Ђ�і�ЂȂǂ��ׂẲД�������������ƍ�N���������i�{4�猏�j���Ă��܂������A�����Ђ͂���6�N�Ԍ����X���ɂ���܂��B����ł����N2013�N�̌����Д��������͑S���Ŗ�2��5�猏�A1������68���N���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B �����ЂɊ܂܂��Z��Ёi13,574���A54%�j�̏o�Ό����ő����̂́A�����i2,528���A19%�j�A�����i1,706�A13%�j�A���E���̋^���i1,735�A13%�j�A�d�C/�z���i1,431�A10%�j�A�X�g�[�u�i1,137�A8%�j�Ƒ����܂��B �X�g�[�u�̉Ђ͓~�̊Ԃ����̂��Ƃł��傤����A�����~���i12�`3���j�����̃f�[�^���Ƃ��Ă݂���A�������ăg�b�v�ɖ��o��Ǝv���܂��B�Ȃ̂œ~�Ɍ����Č����u�X�g�[�u�E�����E�����E���v��4�匴���ƌ��������ł��B ����ɂ��Ă��Z��Ђɂ����Ă����A�܂��͕��̋^���Ƃ����̂����Ȃ�̍������߂Ă��܂��B�Z��Ɍ��炸�A�S�o�Ό����ł݂�ƕ��A���̋^�����f�R�g�b�v�ɂȂ�܂��B�Ƃ̎��͂ɔR���₷���S�~�Ȃǂ�u���Ȃ��ȊO�A�Ȃ��Ȃ������ł͒��ӂ��悤���Ȃ������ɁA���Ή�������ł��ˁB �ӊO�������̂͂��ꂾ���։����u�[���ɂȂ��ċi�������������Ă��Ă���Ƃ����̂ɁA�����������ł̉Ђ��Z��Ђ�3�ʁi13%�j�A�Z��Ɍ��炸���ׂẲЂ̏o�Ό����ł�2�ʁi9%�j�Ƃ�����������ł��B���̂����������͓��e��ς��Č��Ό��ɂȂ邩���m��܂���BJT���X�̂��������ɋi������݂�������A�i���҂ɏ��Ί��z��Ȃǂ̃L�����y�[���������Ȃ����ق������̒��̂��߂ɂȂ肻���ł��B ���ƌ������s���Ƃ����̂�3���߂�������Ƃ����̂��s�v�c�ł��B�o�Ό��̏Z�l�����S���Ă킩��Ȃ��Ƃ������Ƃ�����ł��傤���ǁA���ꂾ���Ȋw���i�����Ă��Ă��R���s���Ă��܂��ĕ��ꗎ�����Ќ���ł́A���̌�������肷��̂�����̂ł��傤���B ���Ɂu�Z��Ђɂ�����o�ߕʎ��҂̊����v�A�킩��₷�������u���S���R�̊����v�ƁA�u�Z��Ђɂ�����N��w�ʎ��Ҋ��������v�ł��B  ��̃O���t�́A���S�Ɏ��������R�Ƃ����������ŁA�����ȏオ�u�����x���v�ł��B���������邽�߂ɁA���͐V�z�Z��ɂ����Ă͉Ќx��@�̑������`���Â����Ă���̂ł��傤�B ���ߒ��ɂ�鎀�S���ڗ����܂����A���ꂾ���Q���ߗ��Ƀ|���G�X�e����A�N�����Ƃ������R���₷���f�ނ̐��i�������Ă���Ƃ�������Ȃ�ł��B���̓p�W���}�͂ł��邾�����@�ł͂Ȃ����̂�I�Ԃ悤�ɂ��Ă��܂��B ���̃O���t�͉Ύ��ɂ�鎀�S�҂�6�`64�܂ł�65�Έȏ�ɕ�����11�N�Ԃ̐��ڂ��݂����̂ł��B����2�`3�N�̂������ɒc�オ���ׂ�65�Έȏ�ɂȂ�A����҂̊��������������������Ƃ������R������܂����A����ɂ��Ă��A11�N�O�͂��ꂼ��50%�߂��ő卷�Ȃ������̂��A���N2013�N��29%��71%��2�{�ȏ�ɑ傫���g�����Ă��܂��B ���݂ł��Z��Ђ��N���ċ]���҂��o��ƁA���̒���70%�ȏオ65�Έȏ�̍�����Ƃ������Ƃł����A�S�l���ɐ�߂�65�Έȏ�̊����͍�N2014�N��26%�ł�����Ύ��ł̍���Ҏ��S�̊������ˏo���č������Ƃ��킩��܂��B����҂��]���ɂȂ邱�Ƃ�������ʎ��̂̎��S�҂̊����ł�65�Έȏ�̍���҂�53%�ł��B ���̂��Ƃ����q�����u�o�Ό��̏Z�l�Ƃ��̉Ύ��ɂ�鎀�S�ҁi�����ꍇ�������j�͍���҂��命�����߂Ă���悤�ȋC������v�Ƃ������z�ɍ��v�������ł��B ����͂��������Ȃɂ��Ӗ�����̂ł��傤���H �ڂ����͂��̑����Ȃ̃��|�[�g�ł͐G����Ă��܂��A�l������̂́A�u�Q������̍���҂������ē����x���v�u����҂����̐��т⍂��ҒP�g�̐��т������A�g�߂ɋ~������l�����Ȃ��v�u����Ґ��т̉Ƃ���o����v�݂̂����傫���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �����Ă��́u����҂������т̑����v��u�P�g����҂̑����v�͍���������܂��̂ŁA���̌X���͍���������\�����������ł��B����͏��Ί��������Ƃ��A�Е�m���t����������S�Ƃ������̂ł͂���܂���B �����Ă��ꂩ��͉��{�݂̕s������A�F�m�NJ��҂̎�����̊����������Ȃ�܂����A�����ŋN����Ύ��������Ă���\��������܂��B�܂�A�F�m�NJ��҂��R������X�g�[�u��_�����܂܁A�Y��ĊO�o������Q�Ă��܂����肷�邱�ƂŋN����Ђł��B �������͉Ƒ���24���Ԃ����ƍs�����������Ă���킯�ɂ������܂��A�܂��Ύ����o��Ɖ��Ă̔�Q����ߏ��̏Z�l���ǂ����邱�Ƃ��ł��܂���B�Q������łȂ��s�����錳�C�ȔF�m�NJ��҂œ��ɕ|���̂��A�s���s���ɂȂ������ʎ��̂̌����ƂȂ�p�j�ƁA�����Ă��̏o�ł��B ������ɂ��Ă��A����҂����Q�҂ɂ���Q�҂ɂȂ肤��Ў��̂́A���㍂��Љ�̒��ł͑傫�Ȗ��Ƃ��čl����ׂ��ł��B������c�オ75�Έȏ�ɂȂ�10�N��ɂ͔F�m�NJ��҂�700���l����Ƃ������Z�����\����܂����B �Ⴆ����҂����̉Ƃɂ͐Ζ���K�X�̃X�g�[�u�ł͂Ȃ��G�A�R����ݒu�A�R�������d�C���̎�����~�t���̂��́A�ȈՌ^�̏��Ηp�X�v�����N���[��Ќx��@�̐ݒu�Ȃǂ��`���Â������ɐݒu��p��S�z�⏕������Ƃ��A�F�m�NJ��҂̂���Ƃ���}�b�`��C�^�[�Ȃǂ̔r���ȂǁA�Ⴆ�̈ӂłȂ����ӎ��ȏ�Ԃł����Ă��Ђ��N�����Ȃ��A�N���Ȃ��A����N���Ă��ߏ��ɂ����x����ʕs��������Ԃ���Ă��������Ȃ��ł��傤�B �Ō�ɁA2013�N���u�o�Η��v�Ɓu�i�Ђɂ��j���S���v�̓s���{���ʏ����ꗗ�ł��B  �Ύ��̔��������i�o�Ό����j�͐l�������������s�A���m���A��t���Ȃǂ������ł����A�u�o�ΐ����l���v�̏o�Η��Ō����(1)�R�����A(2)�������A(3)���m���A(4)���쌧�A(5)�{�茧�̏��ʂƂȂ��Ă��܂��B�t�ɏo�Η����Ⴂ�̂�(43)�ΐ쌧�A(44)�_�ސ쌧�A(45)�V�����A(46)���s�{�A(47)�x�R���ł��B ����炩��o�Η��ƍ�����ɂȂɂ����ʊW�����邩�ǂ����͕s���ł����A�Ȃ�ƂȂ�������i��ł���n��̏o�Η��������X���ɂ���悤�ȋC�����܂��B �Ύ��ɂ�鎀�S�Ґ��������̂͐l���������_�ސ쌧�A��t���A�����s�ȂǂŁA�l���Ŋ��������җ��Ō���ƁA�����̂�(1)�X���A(2)���m���A(3)�a�̎R���A(4)�R�`���A(5)���쌧�̏��ɂȂ�܂��B�t�Ɏ��җ����Ⴂ�Ƃ����(43)�L�����A(44)���{�A(45)��ʌ��A(46)���ꌧ�A(47)�����s�ł��B ������͎��җ��̏��5���Ɖ���5��������ƁA���炩�Ɂu��������������Ύ��ɂ�鎀�җ������v�u������Ⴂ���Ύ��ɂ�鎀�җ��Ⴂ�v�ɍ��v���Ă���悤�ł��B����ƉЎ��̂ɂ�鍂��҂̎��S�i���j�ґ����Ƃ͈��ʊW�����肻���ł��B ���NHK�X�y�V�����ō���ɔ����u�Ɩ��v�����グ���A����҂́u�Z�݊��ꂽ�ꏊ�ɏZ�ݑ�����̂��Ȃ������Ȃ��v�A�Ⴂ�l�́u�킸���ȏZ�l�̂��߂ɋ��z�̃C���t�����������Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A����ɐŋ��������ނ̂͌��v�ƈӌ���������Ă��܂����B �u����҂̖������v���߂Ɓu�s���̓s����v�Ō����A���h�Ԃ�~�}�Ԃ��삯����̂ɉ��\���������闣�ꂽ�Ƃ���ɏZ�ނ̂ł͂Ȃ��A����҂ɂ̓R���p�N�g�V�e�B�̂悤�Ȃ�����x�܂Ƃ܂����n��Ɉڂ�Z��ł��炤�̂��A�h�ЁA���A��ÂȂǗl�X���ɑΏ�����̂ɂ����̂ł��傤�ˁB �y�֘A�����N�z 876�@���ɂ܂�邠�ꂱ�� 872�@����Ҏx���������{���Ɏ�����̂� 825�@�s���s���҂Ɗ�F���V�X�e�� --------------------------------------------------------------------- ���I�ȍ���҈ڏZ�v��͐������邩�H�@2015/1/21�i���j 889 ����N���������̃j���[�X�Ɂu���C�ȂU�O��̈ڏZ���i���u�����́v�\�z�{�i���v�Ƃ��������ʐM�Ђ̋L��������܂����B

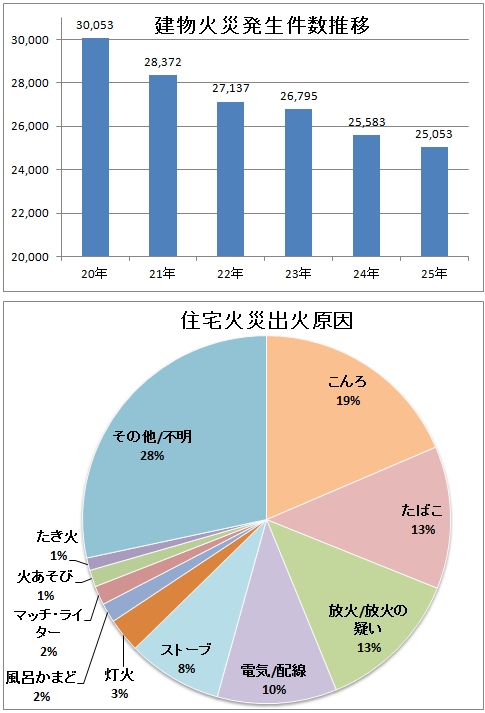

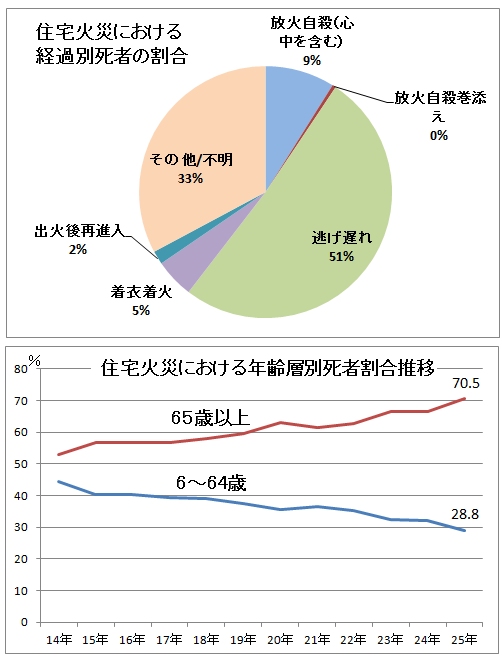

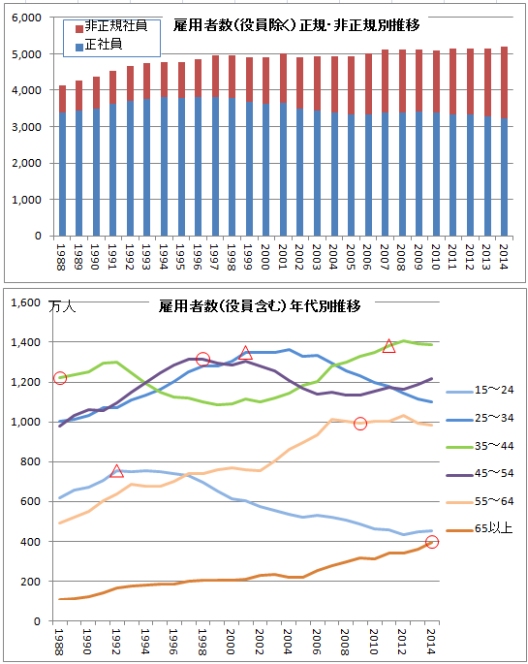

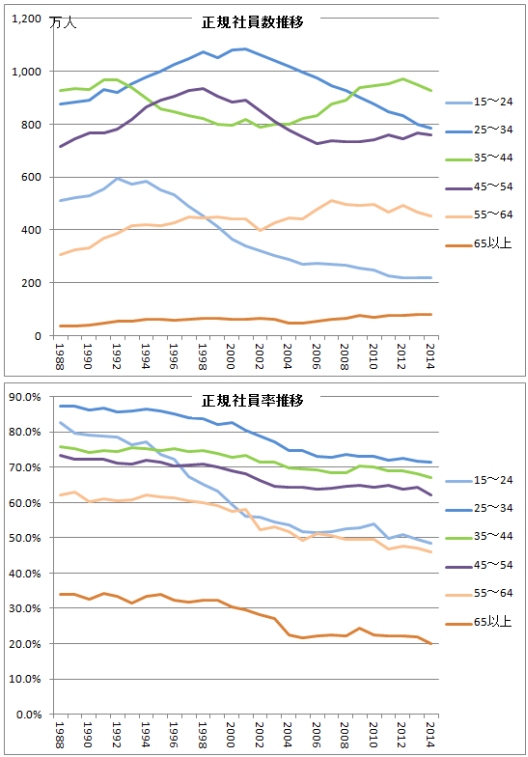

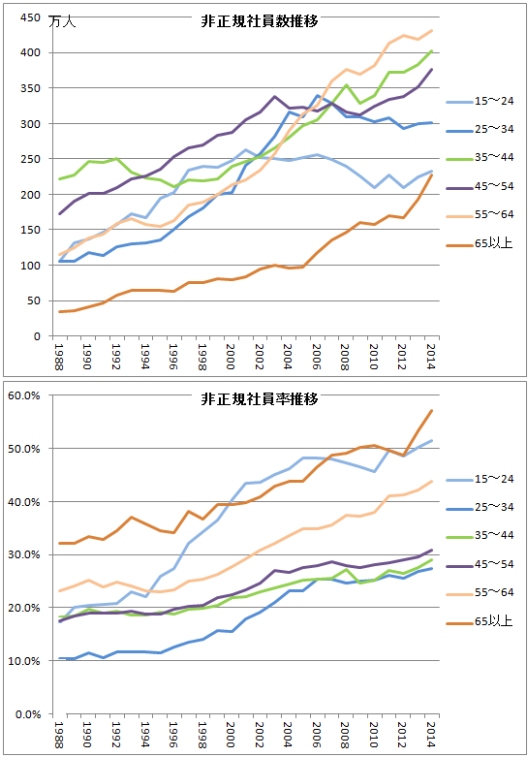

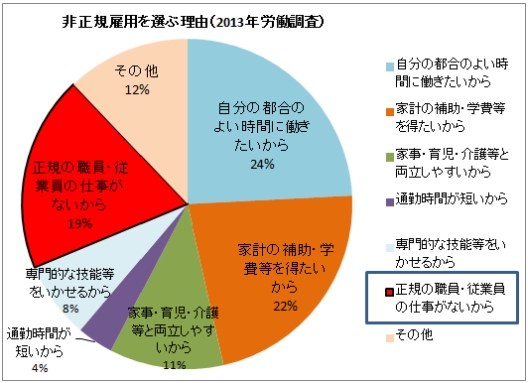

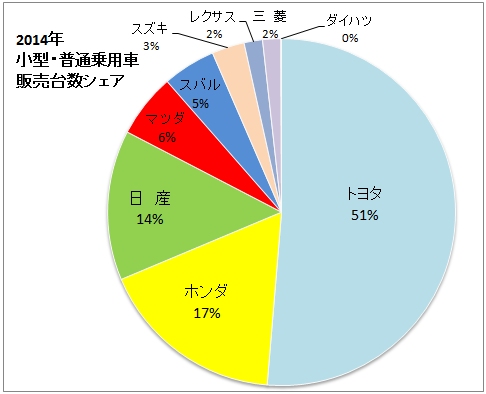

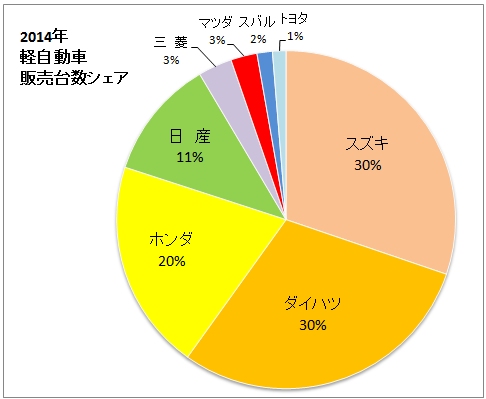

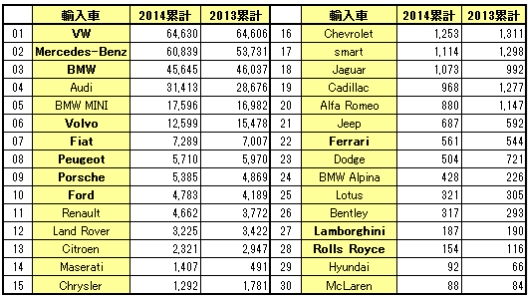

����͈ȑO�u�s�s���̍���Ɖ��̖��v�ɏ��������Ƃ�A�u�n���ւ̍���҈ڏZ�v�ɂ��ď��������Ƃ̗��t���ɂȂ�j���[�X�ŁA�N�����l���邱�Ƃ͓����ŁA�u�ȂA�܂�Ȃ��v�Ǝv��������ł��B ���ɂ܂�邠�ꂱ�� ����҂̒n���ڏZ�͂��ꂩ����i�ނ� ����s�s���Ƃ��̍x�O�G���A�ō������C�ɐi�݁A�����̕a�@����{�݂͊��ɍ���҂ł��ӂ�Ă����܂��B�������Z�݊��ꂽ�ꏊ�Œm�l����������ꏊ���痣�ꂽ���Ȃ��Ƃ����̂��قƂ�ǂ̍���҂̎��R�ȗv���Ȃ̂ŁA�ڏZ�v��͊ȒP�ł͂Ȃ��ł��傤�B  ��������s��������҂̈ڏZ�v���{���ɐi�߂Ă����Ȃ�A �P�j�s�s���ł͖����Ɏ��Ȃ���Â����n���ŏ[�������� �Q�j���ђP�Ƃ̈ڏZ�ł͂Ȃ��A�ߏ��Ȃǒm�l�ƈꏏ�ɈڏZ�ł���_� �R�j�ڏZ��͘V�l�����Ƃ����n�R���炵����ł͂Ȃ��A�����u���̖��邢�C���[�W��� �S�j�s�s���ɏZ�ގq�⑷���T����A�x�ɋC�y�ɗV�тɗ����鋗�����ƃ��]�[�g���� �T�j�N�������ōŒ���̐������ł���Z���ƒ����������� �U�j�����̗ǂ��ƑS�ʃo���A�t���[���l�������X��� �Ȃǂ����グ�ăA�s�[�����Ȃ���Ȃ�܂���B ���ꂾ�����Ă��ʂ����Ēc��𒆐S�Ƃ��鍂��҂��ϋɓI�ɈڏZ���邩�͔����ȂƂ���ł��傤�B ��͂肱���͂������d���ł͂Ȃ��A���Ԃ̉p�m�����W���āA �E���R�Ƃӂꂠ����ƒ�؉���ԍ͔|�Ȃǂ���]���鍂��Ҍ��� �E�p�[�g�i�[���~�����Ɗ���Ă���Ɛg�҂������W�߂��V���O������Ҍ��� �E�ނ��S���t�A�e�j�X�A�o�R�A�X�L�[�ȂǃA�E�g�h�A����y���݂�������Ҍ��� �E�͌�A�����A�`�F�X�A�����A�����ȂǃC���h�A����y���݂�������Ҍ��� �E���|��~�́A�G��A�����A�f��A�����ȂǕ����I����y���݂�������Ҍ��� �E���p�ق┎���فA�������Տ��肪��̕����I����Ҍ��� �E�C�O��]�[�g�ւ̗��s�D���ȗT���ȍ���Ҍ��� �E�g�̂������܂ł͎d���𑱂���������Ҍ��� �E�N�Ƃ�V���Ȑ��i�J���Ȃǂ�����������Ҍ��� �E�e��{�����e�B�A��]����Ҍ��� �E�c�t���⏬���w�Z�̃{�����e�B�A������������Ҍ��� �E�Љ�l��w��J���`���[�X�N�[���ɒʂ���������Ҍ��� �E�����Ȃɂ����������{�[�Ƃ��Ă���̂��D���ȍ���Ҍ��� �E�F�m�Ǎ���҂܂��͈ꏏ�ɓ������Ă��鍂��Ҍ��� �E���̕s���R�ȍ���Ҍ��� �E�Q�����荂��҂��a������Ă��鍂��Ҍ��� �ȂǗl�X�ȍ���҂̃j�[�Y�ɉ���������ґ����e�n�ɍ��A�����ʼnƂ╔���������悵�A�Z���Ԃňڂ�Z�ނ̂��悵�A�C�ɓ�������ɏI�̐��Ƃ����悵�A���S���̎{�݂ɓ�����悵�A�I����������������āA�����̎��Y�A��]�����A�Ƒ��\���ɂ������ꏊ��I�ׂ�悤�ɂ���̂������̂����m��܂���B ����������A�A�A �y�֘A�����N�z 874�@�V����������o�u���ȑO�̃}���V���� 870�@��s�ړ]�͎����\�� 838�@���̉B�ِ��� --------------------------------------------------------------------- �K���̐^���@2015/1/24�i�y�j 890 ����10�N�قǁu�K�Ј����������Ă���v�ƍ��i���J�ȁj��}�X�R�~�����������Ă��܂��B����ɍ��킹�邩�̂悤�ɁA�����Ƃ����̌y���R�����e�[�^�[��]�_�Ƃ��u�K�Ј������A���������I��肾�I�v�ƃe���r�ŋ���ł��܂��B �u�ٗp�ґS�̂̒��ɐ�߂�K�Ј��̊����������Ă���v�́A���v�I�I�ɂ͐������̂ł��傤���ǁA���̍זڂ����Ă����Ƃ������^�₪������ł��܂��B����}�X�R�������ɂ��Č������Ƃ́A�܂��^���Ă����邱�Ƃ����̐��̒��̏펯�ł��B �Ƃ����̂́A�u�K�Ј������������R�v�ɂ́A���������ƌ����Ȃ����R���������l�����܂��B �Ⴆ�A �E��҂̃t���[�^�[�u���i�ӔC����d���͂������Ȃ��A���R���̂Ă����Ȃ��Ȃǁj �E����ґ��ɂ��A��N��̃p�[�g������_��i�K�j�̑��� �E���єN�����ɂ��A�ƌv��₤���ߐ�Ǝ�w��Ǝ���`�����p�[�g�������Ȃ��悤�ɂȂ��� �E�e�̎������ɂ��A�d����⏬�����̌�����₤���ߊw���̃A���o�C�g�������� �E���Ԃ�ꏊ�ɔ����Ȃ�������̂̓������u����A�����Ȃ�����������Ƃ��������̑��l�� �E�E�E�E�ȂǂȂ� �����Ō���̘J���Ґ��A���̒��̐��K�Ј��ƔK�Ј��̐l���Ɛ��ڂ��ȓ��v�ǂ̃f�[�^�ŒT���Ă݂܂��B �܂��͌ٗp�Ґ��i���������j�S�̂𐳋K�E�K�ŕ��������ځi��j�ƁA�������ٗp�Ґ��i�����܂ށj��N��ʂŕ��������ځi���j�ł��B�ٗp�҂Ȃ̂ŁA���c�̔_�ѐ��Y�ƂȂǂ͓����Ă��܂���B �ٗp�Ґ��i���������j���K�E�K�ʐ��ځi��j�@�N��ʌٗp�Ґ��i�����܂ށj���ځi���j  �ٗp�ґS�̂Ō���Ɛ��Y�l���i15�`65�j��1990�N��Ƀs�[�N���}���A���̌�͌������Ă���͂��Ȃ̂ł����A�ٗp�Ґ��͑����Ă��܂��B��������܂œ����Ă��Ȃ������l�B�i�Ⴆ��60�Έȏ㍂��҂��Ǝ�w�A�w���Ȃǁj�������悤�ɂȂ������ʁA�ٗp�Ґ��S�͉̂������t�ɑ����Ă����ƍl�����܂��B ���̃O���t�̐ԁ��͒c��A�ԁ��͒c��W���j�A�̑w�����̊e�N��ɒB���Đl���������グ�Ă����l�q�������Ă��܂��B �N��ʂŌ����15�`24��25�`34�̌ٗp�҂��c��W���j�A�w�i����40�ΑO��j�̔N��オ��ɂ�A2000�N������͋}���������Ă��Ă���̂��킩��܂��B���Ƃ�65�Έȏ�̌ٗp�҂�2005�N�����瑝�������Ă���̂������ł��B�܂�S�̂ł͎Ⴂ�l�̌ٗp�Ґ����傫���������A�t�ɍ���̌ٗp�҂������Ă����Ƃ������Ƃ��܂��O�i�Ƃ��Ă���܂��B ���ɂ����̌ٗp�ґS�̂̒��ŁA�N��ʂɐ��K�ٗp�ƔK�ٗp�̐��ځi���ƌٗp�҂ɐ�߂闦�j�����Ă݂܂��B �N��ʐ��K�Ј����Ɛ��K�Ј���  �N��ʔK�Ј����ƔK�Ј���  �S�ʓI�ȌX�����炷��ƁA�قƂ�ǂ̔N��Ő��Ј��͌����A�t�ɔK�Ј��͑����X���ɂ���܂��B ����}�X�R�~�������u�K�������Ă���v�͐�ΐ��ő����Ă���̂��A�ٗp�ґS�̂ɐ�߂闦�ő����Ă��邩�n�b�L�����Ȃ��P�[�X�������̂ŁA��L�O���t�͗������ׂĂ����܂��B �ٗp�҂̐�ΐ��Łu�����Ă���v�u�����Ă���v�Ƃ����ƁA�c���c��W���j�A����Ƃ������傫�ȉ��ɔN��w�ʂł͑傫���e�����Ă��܂��B���������Ō���Όٗp�ґS�̂ɐ�߂銄���ł��̂ŁA������������v���̉e���͂��܂�܂���B ���Ј��̔N��ʁA���̐��ڂ�����ƁA�S�N��w�ʼn��~�g�����h�ɂ���܂��B���̒��ł�����15�`24�̎�ҁi���j��1990�N���܂ł�80%�Ɛ��Ј��������������̂ɁA1996�N�������C�ɉ��~���A2014�N�ł�55�`65�̔N��w�i�����j�ƕς��Ȃ�50%�ȉ��ɂ܂ŗ����Ă��܂��B �������ЂƐ�����25�`34�̑w�i�j�ɂȂ�Ɗe�N��̒��ł����Ƃ��������Ј������ێ����A2014�N��70%�������Ă��܂��B����炩�炷��ƁA15�`24�ŔK�������l���A�₪�Ă͐��Ј��ɏA���Ă����Ƃ������R�ȗ������ǂݎ�ꂻ���ł��B �܂�15�`24�̎�҂͐��Ј��ɏA�������Ă��A���Ȃ��Ƃ����ٔ�������Ԃł͂Ȃ��A����̈ӎu�ŔK��I��ł���\���������Ƃ������܂��B���ꂪ�؋��ɂЂƂ�̔N��ɂȂ�Ɛ��K�Ј��̊������}�ɍ����Ȃ�܂��B �K�̔N��ʁA�����̐��ڂ�����ƁA�ɒ[�ɏ㏸���Ă���̂���L���Ј��̗��Ԃ���15�`24�̑w�ƁA65�Έȏ�̑w�ł��B����65�Έȏ�̑w��2012�N���猰���ɋ}�����Ă��܂����A����͏]����60�Β�N����A65�܂ł̌p���ٗp���`���Â����ٗp�����i�ʏ�͔K�ʼn��������P�[�X�������j�����肳�ꂽ�e���ł��傤�B�ٗp�p�����x�ƔN���x���N��̈����グ�̓Z�b�g�ɂȂ��Ă��܂��B ����A25�`34�A35�`44�A45�`54�̊e��������̔N��w�́A2004�N�����10�N�Ԃ�����Ƃقډ����Ő������Ă��āA���Ɂu�K�������Ă���I�v�Ɛ����ɂ��ċ��Ԃ悤�ȏ�Ԃł͂���܂���B �܂��K�����炩�ɑ����Ă���̂́A�N��w�ʂɌ����15�`24�̎�҂ƁA55�`65�A65�Έȏ�̒����N�����Ƃ������Ƃ��킩��܂��B ���ɁA2013�N�̘J���͒����̒�����A�u�K�̎d���ɏA�������R�v��q�˂����~�O���t�ɂ��Ă݂܂����B  �K�Ј��ŋΖ��������R�ň�ԑ����́u�����̓s���̂悢���Ԃɓ������������v�i24%�j�A�����u�ƌv�̕⏕�E�w����������v�i22%�j�ƂȂ��Ă��܂��B���̏��2�́u���Ј��ɏA����������ǏA���Ȃ������v�Ƃ������R�ł͂Ȃ������ł��B �܂�K�Ј��ɂȂ����l�̂����̑����́A��Ǝ�w�������l��w���A���̑����Ԃ⓭���ꏊ�������ɐ�����l�B���A���Ă���P�[�X���قƂ�ǂŁA�ʂ����Ă��̂悤�ȔK�Ј��ɑ��Ă����Ј��Ɠ����i�������J�����Ԃ������]���x���o���j�����ɂ��ׂ����Č����咣�����������ƂȂ̂��ǂ����B ������3�Ԗڂɑ����̂��u���K�̐E���E�]�ƈ��̎d�����Ȃ������v�i19%�j�ŁA���ꂪ�����Ƃ�}�X�R�~�����ɂ��ׂ��K���̍���������̂ɂȂ�ł��傤�B ����19%�i�O���t�̐ԐF�j�������ƌ��邩�A������2���ɂ��B���Ȃ��ƌ��邩�A���ꂼ�ꂠ��ł��傤���ǁA����19%�̒��ɂ́A�u���Ј��ɏA���ɂ͂��܂�ɂ��{�l�̏����A�Ⴆ�Ύ��ԂƂ��ꏊ�Ƃ������Ƃ��̊�]���������Ă��ꂶ�ᖳ������v�Ƃ��A���x�ȓ���Z�\���Ȃ��̂Ɂu60�Ő��Ј���]�v�ȂǏ펯���O�ꂽ�������������Ă���l�����R�Ɋ܂܂�Ă���Ǝv���܂��B �܂Ƃ߂�ƁA�u�K�Ј����v�́A25�܂ł̎�҂̓����u���ɂ��Ă����ƌ������ׂ��_������̂ƁA���Ƃ�55�Έȏ�̈�x�ސE����Ɛ��Ј��ɂȂ�ɂ��������N�҂̐��Ј��ďA�E���ƂƂ炦�邱�Ƃ��ł��܂��B ���ɒ������Ƃœ|�Y��p�ƁA���U�A���X�g���Ȃǂ��N����ƁA�����I�Ɏ�Ғ��S�̓]�E�s��֒ǂ�����Ă��܂��A�����N�҂̍ďA�E������������̂��u�K�ٗp�v�̍ő�̖��ł���A�e���r�ȂǂŃZ���Z�[�V���i���Ɂu��w���o�Ă����Ј��ɏA���Ȃ���ҁv�Ƃ��u20�N�ԃp�[�g�߂��Ă����Ј��ɂȂ�Ȃ��v�Ƃ����悤�ȃ��A�ȃP�[�X�����ł͂Ȃ��Ƃ����̂����ԂȂ̂ł��B �y�֘A�����N�z 804�@����A�Ǝ҂ƔK�ٗp 717�@�K���琳�K�ٗp�ւ̓]���� 707�@�n���[���[�N�͔K�E���̂������ʼn���Ă��� --------------------------------------------------------------------- ��N�̎����Ԕ̔��f�[�^�@2015/1/28�i���j 891 2014�N�͎����ԋƊE�ɂƂ���4���̏���ŃA�b�v�̉e���������Ă��܂肢���N�ł͂Ȃ��������Ǝv������A�����ԃ��[�J�[�e�Ђ͉~�����ʂƗA�o�̍D�������ЂƂ��Ă͗ǍD�Ȑ��т��c���Ă���悤�ŁA�܂��܂��̌��ʂ������悤�ł��B ���݂ł͎����ԃ��[�J�[�e�Ђ̔���̃��C���͊C�O�i�A�o��C�O���Y�j�ł��̂ŁA�����s�ꂪ�ǂ��ł���C�O�A���ɖk�Ă≢�B�A�A�W�A�A�I�Z�A�j�A�łǂꂾ�����ꂽ���A�L�т����Ŏ�v�ȋƐт����܂�ƌ����ĉߌ��ł͂���܂���B�����s��̔̔��䐔�Ȃǂ������ċƐтɂ͉e�����Ȃ��قǍ����Ȃ��ƂɂȂ��Ă��Ă��܂��B ����ł������̎����Ԕ̔�������C�ɂȂ�Ƃ���ŁA�u���{�����Ԕ̔�����A����v�Ɓu�S���y�����ԋ���A����v�̃f�[�^���܂Ƃ߂Ă݂܂����B �܂��͍�N�i2014�N�j�����V�Ԕ̔��䐔�́A��p�ԁA�y�����ԁA�ݕ��ԂȂǂ��ׂē����5,562,887��A���N2013�N��5,375,513��ł����̂�3.5%�������܂����B��҂̎ԗ���⍂��҂̑������i�݁A�����ď���ł̑��Ō�ł����炱�̑����͂�����Ƌ����ł��B ���������̒��g�����Ă݂�Ƃ������[���������܂��A �܂���p�ԁi5�i���o�[��3�i���o�[�A�A���Ԋ܂ށj��2,860,472��ň��N�Ɣ��0.4%�������Ă��܂��B�y�����Ԃ�2,272,789��ň��N����7.6%�����A�ݕ��Ԃ�417,643��ň��N����10.2%�������Ă��܂��B �܂菬�^�E���ʏ�p�Ԃ͑O�X�N�Ɣ�ׂď���ł̉e�����������̂�����������܂������A�y�����Ԃ�ݕ��Ԃ��傫���������Ƃ����\�}�ł��B �����ԃ��[�J�[��̔��f�B�[���[�́A���i���t�����l������3�i���o�[�Ԃ������āA���i�̈����y��ݕ��Ԃ���������Ƃ����ꂵ���䏊����_�Ԍ����܂��B���[�J�[�͂܂��C�O����ŏ����܂����ǁA�̔��f�B�[���[�͋ꂵ���ł��傤�ˁB�y�����Ԃ�3�`4�䔄���āA�悤�₭���N�T�X��N���E���ȂǍ�����1�䕪�Ɠ�������ɂ����Ȃ�܂���A���������������炠��܂���B ���{�̓f�t���E�p�ƌ����Ă��܂����A�ǂ����Ăǂ����Ď����Ԃɂ����ẮA���i�̈����y�Ɏ��v�̓V�t�g���A��ʍ����̊Ԃł͂܂��܂��f�t���������Ă���Ƃ��������ł��B �ŁA���Y��p�ԁi���^�E���ʁj�̃��[�J�ʔ̔��V�F�A�͉��L�̒ʂ�ł��B  ��N���g���^�̈����ł��B�{���̓��N�T�X���g���^�ł����獇�킹���53%�Ɖߔ������g���^������߂Ă��܂��B���Ȃ݂Ƀg���^�i���N�T�X�����j�̐��E�̔��䐔��1023����A���̂���������130����ł��̂ŁA�����̔��V�F�A��12�`3%�ɉ߂��Ȃ��킯�ł��B �����Čy�����Ԃ�2014�N���[�J�ʔ̔��V�F�A�ł��B  �������N�A�X�Y�L�ƃ_�C�n�c��2�������������Ă��܂����A��N�̓X�Y�L��1����̔��䐔������A�yNo.1�̍���D�҂��܂����B3�ʂ̓W�b�Ə���ɂ�ł�����̂́A���̓��͌��������ȃz���_�B ���ƌy�̏ꍇOEM�ő��Ђɏo���Ă�����̂����\����A���̑䐔���܂߂�Ƃ�����Ƃ킩��Ȃ��Ȃ�܂��B�Ⴆ�g���^��X�o���Ŕ̔����Ă���y�̓_�C�n�c��OEM�ł����A�}�c�_�Ŕ̔����Ă���y�̓X�Y�L���A���Y�̌y�͎O�H�ƃX�Y�L��OEM�����݂��Ă��܂��B����������ۏ�͏�ʐ��Ђ̉ǐ艻���i��ł���悤�ł��B �ȑO�A�u�}�C�J�[���y�����Ԃɔ��������v�ŏ����܂������A�l�֏�p�ԁi�y�܂ޏ�p�ԁj�̒��Ōy����߂銄��������20�N�ԂŃW���W���Ə㏸�������Ă��܂��B20�N�O��1994�N�ɂ�19%�������y�̔䗦����N2014�N�ł�40.9%�Ə��߂�40%���܂����B�Ő��ȂǕω����Ȃ���A���Ɛ��N�Ŕ������y�����ԂɂȂ��Ă����������͂Ȃ��ł��ˁB���������Ή͑����É��s���̌��p�Ԃ��Ȃ�ƌy�ł����B ����ɂ͌y�����ԋK�i�̊ɘa��Z�p�̐i���ő��s���\����S���\�����܂��Ă������Ƃ�����܂����A��͂�ŋ���ێ���ȂǕ��S�̏��Ȃ����ő�̗��R�ƍl�����܂��B �ʂ̌�����������A������H�̕Ăł��A���������Y�R�V�q�J���i���N�T�X�j�͔��킸�A�����W���āi�y�����ԁj���悭�����݂����ȁA�����̑����͌i�C�̉Ȃ܂����������Ă��Ȃ����Ă��Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B���������Ă��i���K���������Ă��j���������i�ړ��̎�i�Ƃ���j�͓̂����Ƃ����l���ł��B ����䂦�����Ƃ���������B�́A����Ȃ��Ȃ��Ă��������Ԃ��甄��܂���̌y�����Ԃփ^�[�Q�b�g��ύX���A���N4���ɏグ����y�����Ԃ̐ŋ����A��������Əグ��ׂ������ɉ�Ă�����̂Ǝv���܂��B�Ⴆ�ł����u�y�̔n�͋K�����ɂ߂Ă����邩��A���̑���ɐŋ������Əグ�悤�v�Ƃ��A�u�y�̑傫���������g�債�Ă����邩��ŋ����グ�悤�ˁv�Ƃ��B ���ɁA���ɂ͉��������݂ł����A���Ԕ̔������Ă݂܂��傤�B��N�i2014�N�j�ƈ��N�i2013�N�j�̍����̔��䐔TOP30�ł��B  1�ʂ̓e���r��CM�Łu��Ԕ���Ă���A���ԁI�v���Đ�`���Ă���t�H���N�X���[�Q���iVW�j�A2�ʂ̓����Z�f�X�E�x���c�A3�ʂ�BMW�A4�ʃA�E�f�B�ƁA�h�C�c�Ԃ�1�`4�ʓƐ�̈����ł��B���{�l�̓h�C�c�Ԃ��ُ�ɍD���ł��ˁB����Ȃɂ����ł����A�h�C�c�Ԃ��āH 4�ʈȉ��́A�h�C�c��BMW�O���[�v�̎P���ɓ���܂������A�p����MINI��5�ʁA�X�E�F�[�f���̃{���{��6�ʁA�C�^���A�̃t�B�A�b�g��7�ʁA�t�����X�̃v�W���[��8�ʂƁA5�ʈȉ��͊e�����藐��ł��B �����ԑ卑�A�����J�̃��[�J�[�͂Ƃ����ƁA�悤�₭10�ʂɃt�H�[�h�������Ă��܂��B �A���A����1�ʂ�VW�ł��A�����Ŕ̔��䐔�����Ȃ��O�H��X�o���A�}�c�_�̑䐔�ɂ͉����y�т܂���B���E��A���Ԃ�̂�������Ƃ����̂͐�ォ�炸���ƕς���Ă��Ȃ��悤�ł��B ������X�[�p�[�J�[�Ƃ����|���V�F�A�t�F���[���A�����{���M�[�j���Â�����̌�O�Ƃł����A���ꂼ��9�ʁA22�ʁA27�ʂɃ����N����Ă��āA���̒��ł�TOP10���肵���|���V�F�������ł��B��Ԉ������f���ł��i���Ԃ�j2��5�S���~�ȏ�͂���t�F���[�����N�Ԃ�561��A�܂�1������1.5�䔄��Ă���Ƃ͋����ł��B �Œ�ł�3�疜�~�͉���Ȃ����[���X���C�X��154���28�ʁA�V���̉p���̃X�[�p�[�J�[���[�J�[��1��5�疜�~�ȏシ��Ǝv����}�N���[������88���30�ʂł��B���₢��A����Ƃ���ɂ͂�����̂Ȃ�ł��ˁB �����Ƃ��t�F���[����}�N���[�����Ȃǂ͐����䐔�������A���ʂ̊��蓖�đ䐔�����܂��Ă����肵�āA������������ł���������Ă������P�ł͂Ȃ������ł��B �y�֘A�����N�z 864�@�Փˈ��S���e�X�g�ɂ��� 863�@�}�C�J�[���y�����Ԃɔ������� 757�@�~�d�r�Z�p�͑��̎Y�Ƃ̐i���ɒǂ����Ă��Ȃ� --------------------------------------------------------------------- �Ύ��Ɣ����@2015/1/31�i�y�j 892 �N�C�Y�ł��B�ߏ��ʼnΎ����N���A���̉Ύ������Ă��Ď����̉Ƃ��R������A���h�Ԃ̕����ɂ��d��Ȕ�Q�������A�Ύ��̌�����������l�ɏZ���g���Ȃ��Ȃ����ƍ��̑��Q�����𐿋��ł���ł��傤���H����3����I�ׁB �i�P�j�Ό��̐l�ɔ��������ł��� �i�Q�j�Ό��̐l�̏d�ߎ��ł���Δ��������ł��� �i�R�j���������͂ł��Ȃ�  �����́A�i�Q�j�̕��ȂljΌ��ɏd��ȉߎ���ӔC������ꍇ�̂ݐ����ł���Ƃ������Ƃł����A���̏ꍇ�ł������I�ɂ͉Ό��̐l�͖S���Ȃ��Ă�����A�Ύ��ő傫�Ȏ؋���w�������肵�āA�����I�ɑ��Q���������x�����邱�Ƃ͂܂��Ȃ��悤�ł��B�������錠���������Ă��A���Ȕj�Y������A�Ȃ����͂ӂ�Ȃ��Ǝ��ۓI�Ɏx�����Ȃ���ǂ����悤���Ȃ��A���ʂ́i�R�j�Ɠ������ɂȂ�܂��B �����́A�i�Q�j�̕��ȂljΌ��ɏd��ȉߎ���ӔC������ꍇ�̂ݐ����ł���Ƃ������Ƃł����A���̏ꍇ�ł������I�ɂ͉Ό��̐l�͖S���Ȃ��Ă�����A�Ύ��ő傫�Ȏ؋���w�������肵�āA�����I�ɑ��Q���������x�����邱�Ƃ͂܂��Ȃ��悤�ł��B�������錠���������Ă��A���Ȕj�Y������A�Ȃ����͂ӂ�Ȃ��Ǝ��ۓI�Ɏx�����Ȃ���ǂ����悤���Ȃ��A���ʂ́i�R�j�Ɠ������ɂȂ�܂��B���@709���ł́u�̈ӂ܂��͉ߎ��ɂ���đ��l�̌�����N�Q������҂͂���ɂ���Đ������鑹�Q������ӂ߂ɔC���v�� �u���l�ɖ��f���������瑹�Q�������Ȃ����v�Ə�����Ă��܂��B �������A���̐ӔC�Ɋւ���@���i���́F���ΐӔC�@���邢�͎��Ζ@�j�ŁA�u���@��709���̋K��͎��̏ꍇ�ɂ͂����K�p�����B�A�����Ύ҂ɏd��Ȃ�ߎ����肽��Ƃ��͂��̌���ɂ��炸�v�Ə�����Ă��āA�����ŕ�����ȂǏd�ߎ��̏ꍇ�������A�����ӔC�͕���Ȃ��ƒ�߂��Ă��܂��B�g�����̒��ɕ���J�[�e���ɔR���ڂ����Ƃ��A�̈ӂł͂Ȃ��X�g�[�u��|���ĉΎ��ɂȂ����Ƃ��ł͏d�ߎ��Ƃ͂Ȃ�܂���B �܂�ǂ��������Ƃ��ƌ����ƁA �ƂʼnΎ����N���A�䂪�Ɓi�Ƃ��ƍ����j�������S�Ă��Ă��܂����ꍇ�A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�Ă��������Ƃ̎���n�A���đւ��A�Ƌ�E�Ɠd�̐V���ȂǕ����ɂ������p�͂��ׂāA��Q���������������ɂȂ���Ă��Ƃł��B���ꂪ�V�z��������̉Ƃł��ł��B �����������Ƃ�����̂ŁA�Еی��ɓ���̂́A�P�ɉΎ����N���������̔��������łȂ��A�ߏ�����o���Ђ̗ޏĂɔ����Ă����Ƃ����Ӗ�����������܂��B�����O�ɏ����܂������A���͂̏Z�l��������Ă���Ƃ��̃��X�N�͍����Ȃ�Ȃ�����ł��B �Ύ��ƍ���Љ�̈��ʊW�@2015/1/17�i�y�j �؉Ƃ̏ꍇ�́A�Ύ��ɂȂ�ƏZ�މƂƁA�ƍ��i�Ɠd��Ƌ�A�ߗ��Ȃǁj�̑������g���Ȃ��Ȃ�܂����i�ʏ�͑�Ƃ��������Ă���Еی��ň��z�͕⏞�����P�[�X�������j�A���܂Ŏx�����Ă����ƒ��ŕʂ̎؉Ƃ�T���ςނ̂ŁA�傫�ȑ��Q���邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B ���������Ӗ��ł͔��킸�Ɏ��Ƃ����I���͂��C�y�Œ��ݔh�̑傫�ȃ����b�g�̂ЂƂł��B�������A�؉Ƃ̏ꍇ�́A�ʏ�Ȃ��Ƃ�����ɉЕی��ɓ����Ă��āA���̕��������x�����ƒ��̒��Ɋ܂܂�Ă��邾���Ƃ������܂��B �Z��[���ʼnƂ��w�����Ă���ꍇ�́A�Z��[���_��Ɠ����ɋ�s���狭���I�ɉЕی��_����������܂����A�y�n�ƌ�����ʁX�ɕ����đg��ł���ꍇ�A���������̃��[�����I������Ǝ����I�ɂ��̉Еی����I�����܂��B�Ȃ̂ł܂��Z��[�����x�����Ă��邩��Еی��ɂ������Ă���n�Y�Ǝv������ł���ƁA���͓����Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃ�����܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B �����Ɓi�}���V�����܂߁j�̏ꍇ�A�Ύ����N���Ď���Ď�������A�����ő�ʂ̐��G�ꂵ���ꍇ�ȂǁA�Еی��ɓ����Ă��Ȃ��ƔߎS�Ȃ��ƂɂȂ�܂��B �܂��Ύ��̂��Ƃ̎���P����p�A�}���V�����̏ꍇ�ł���Q���傫���Ƒ�K�͂ȕ�C�Ȃǂ��������܂��B�s������`���Ă��ꂽ��A�⏕�����x�����Ă��ꂽ�肷�邱�Ƃ͂���܂���B���ׂĎ�����̐ӔC�ƕ��S�ł����Ȃ�Ȃ���Ȃ�܂���B�����Ēʏ�̋Ƃ̎���p�ޏ����ƈ���āA�Ă��Ղ̏ꍇ�͍��z�ɂȂ邻���ł��B�������ʂɖI��Ԃł��B �悤�₭�X�n�ɂ�������ƌ����āA�����ɐV�z�ł��邩�A���邢�͓y�n�����p�ł��邩�͂��̓y�n�̏ꏊ������ɂ���Ĉ���Ă��܂��B�}���V�����̏ꍇ�͑�K�͂ȃ��t�H�[�������Ȃ���Ȃ�܂���B ��ˌ��Ă̏ꍇ�A�O�̉Ƃ����Ă�ꂽ�Ƃ��ƌ��݂ł͌��z��@�Ȃǖ@�����ς���Ă��邱�Ƃ�����܂��B30�N�O�Ȃ���Ȃ��������ǁA���݂ł͌��z�ł��Ȃ��Ƃ����y�n�����邩��ł��B���������y�n�͔��p���悤�Ǝv���Ă��ȒP�ł͂���܂���B ���z���邱�Ƃ͖�肪�Ȃ��ꍇ�ł��A�O�Ɠ����L���⌚�����Ō��Ă��Ȃ��\��������܂��B�s�s�v���̒n�ڂ⌚�����̊���ς���Ă���ꍇ�ł��B���H���g����Z�b�g�o�b�N�Ō��z�ł���y�n�����܂邱�Ƃ�����܂��B �܂��Ђ��N����ƁA�����l�⎀�S�҂��o�邱�Ƃ�����A���������ꏊ�⌚���͕s���Y�Ō����Ƃ���̎��̕�����A�����̌��������i�S���I���r�j�Ƃ��ĉ��l���傫��������P�[�X������܂��B���Ƀ}���V�����̈ꎺ�Ȃǂł͂��������P�[�X�������ł��傤�B �������Ȃ��Ƃ��A�Ύ��ŏĂ��o���ꂽ�ꍇ�A�V���ɏZ�ޏꏊ�����O�Ŋm�ۂ������Ȃ�Œ���̉Еی��͕K�v�ł��B�ЂȂǂŏĂ��o���ꂽ�ꍇ�A�����̎����̂łً͋}���Ƃ��Č��c�Z��ɓ����ł��鐧�x������܂����A����������Ă��͊����t���Ŕ��N�Ƃ�1�N�Ԃł��B�����ɕK�v�ȉƍ�����̍w��������A���̌�̎؉ƒT���A�����z����p�Ȃǂɂ܂Ƃ܂���������������܂��B ���Ƀ��[�����I������z40�N�Ƃ�50�N�Ƃ��̌Â��ƂɂȂ�ƁA�����Ƃ̉��l�͂Ȃ�����ƉЕی��ɉ������Ȃ��l�������悤�ł��B�ł����݂̉Ɖ��ɉ��l���Ȃ��Ƃ��A�������������Ƃ��ɁA��n�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ƁA���������ꏊ�ŏZ�ݑ��������̂ł���A�Č��Ɖƍ�������w�����邽�߂̂������K�v�ɂȂ�̂ł�͂�Еی��͕K�v�ɂȂ�ł��傤�B �܂�A�}�C�J�[���^�]����Ƃ��ɋ����ی������łȂ��C�ӕی��ɂ���������̂�������O�Ȃ̂Ɠ��l�A�����Ƃ̏ꍇ�͉Еی��ɉ������Ă����Ȃ���A����̎������ւ�Ȃ��ƂɂȂ�ƁA�ŋ߁A�ߏ��ʼnΎ����p�����Ă���̂�����ɂ��v��������ł��B �y�֘A�����N�z 888�@�Ύ��ƍ���Љ�̈��ʊW 876�@���ɂ܂�邠�ꂱ�� 595�@�k�ЂȂǔ�펞�̔��� ���̂Q |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

----------------------------------------------------------

�N�� ���LINDEX�y�[�W�i�^�C�g���Ə����o�����̈ꗗ�j

���X�g���V��TOP ���₶�̎咣�i���X�g���V�� ���LINDEX�j ���ҕʓǏ����zINDEX ���X�g���V�� ���L�iBLOG�j |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||